Коллекция Сарапульского музея-заповедника, собранная за его более, чем 110-летнюю историю, «перешагнула» цифру в 200 тысяч предметов. К сожалению, далеко не все артефакты можно увидеть на выставках, экспозициях и занятиях. А сколько интересных, порой загадочных и увлекательных историй хранят предметы, находящиеся в фондах, скрытые от глаз наших посетителей. Чтобы приоткрыть для вас малоизвестные страницы музейной истории мы запустили новый онлайн-проект «Истории, рассказанные музейными предметами».

Здесь мы познакомим наших любознательных друзей с экспонатами из разных коллекций. Вы узнаете их истории, разные пути появления в фондах городского музея, расскажем о судьбах дарителей, щедро поделившихся с потомками своими достижениями и плодами своего труда. Напомним, что главная миссия музея – «приносить пользу городу Сарапулу, Удмуртской Республике и Российской Федерации, сохраняя культурное наследие, участвуя в решении социальных проблем и формируя культурно-образовательное пространство». Следуя этому утверждению, мы предлагаем вам присоединиться к нашему увлекательному путешествию по фондам музейного комплекса.

___________________________________________________________________________________

В 1950-1960-е годы в музейных экспозициях широко использовались макеты. Сохранились они и в фондах Сарапульского музея-заповедника. Часть из них сегодня вновь представлена в экспозициях Историко-краеведческого музея. В январе 2024 года исполняется 105 лет со дня первой сдачи в эксплуатацию железнодорожного моста через Каму.

В 1968 году Конрадом Даниилом Владимировичем был изготовлен макет Камского моста. В архиве нашлись сведения, что 1 июня 1968 года было заключено трудовое соглашение на изготовление макета, а 19 сентября 1968 года комиссия музея приняла готовый макет в фонды.

История моста около города Сарапула весьма интересна.

«В первых числах мая 1914 года с открытием навигации началось строительство моста через Каму. К маю 1916 года пять опор серыми башнями встали поперек Камы. Рабочие укладывали камни в шестую, на очереди оставалась седьмая, последняя...».

Из брошюры, написанной по воспоминаниям непосредственного участника событий: «По рекам Каме и Вятке 6 мая 1916 года на баржах с оборудованием и личным скарбом около 500 человек прибыло к будущему мосту у Сарапула. Разгружаясь с барж, мы увидели, что подготовительные работы идут к завершению.

По обеим сторонам Камы на лошадях подвозили лес, бутовый камень, возводили дамбы. Из воды башнями высилось пять опор-быков, на которых предстояло нам сооружать мост. Каменотесы клали глыбы гранита в последнюю опору. На высокой насыпи, вооружившись вагами, копошились военнопленные мадьяры в синих шинелях. Они дружно напевали: «Ой, рупь! Ой, рупь!», сдвигая и состыковывая рельсы. Суетились маленькие паровозы и, пронзительно свистя, подвозили вагончики с материалами.

Невдалеке сгрудились барачные застройки с подслеповатыми оконцами и кротиные бугры землянок. По всему видно, что тут трудились и кормились сотни людей».

С Воткинского завода буксирные пароходы привезли баржи с конструкциями пролетных строений. Закончив подготовительные работы, на которые ушло все лето, мостостроители осенью начали собирать первый пролет, и к февралю 1917 года он был готов. К октябрю собрали еще два. А к весне 1918 года красовались над Камою отлогими дугами ферм пять пролетных строений. Оставалось собрать последний, шестой пролет и сдать мост в эксплуатацию, Но уже развернулись события, которые задержали окончание работ на целый год...

11 февраля 1918 года руководители Сарапульского Совета большевики Иван Седельников, бывший студент и прапорщик, и Павел Красноперов, матрос, член Центробалта, созвали на митинг мостовиков. Рабочие проголосовали за резолюцию в поддержку Советской власти.

10 января 1919 года по мосту открылось регулярное движение. Работы на мосту продолжались, но обстановка снова круто изменилась. Из Сибири на Урал и в Прикамье ринулся новый враг – армия Колчака.

1 апреля Азинская дивизия по льду и по мосту переправилась через Каму и, не задерживаясь в Сарапуле, отошла к Вятским Полянам. На мосту остались начальник строительства Змиевский, военный комиссар Густ, техник Ипатьев, сверловщик Козейкин, красноармейцы-саперы и сарапульский фотограф Рогожников. Реввоенсовет 2-й армии дал им ответственное и особо секретное задание: взорвать мост. Заряды уложили у среднего, 159-метрового пролета, собранного в январе. 11 апреля передовые полки колчаковцев переправились через Каму по льду и заняли Сарапул. Без подкреплений колчаковцы не могли развивать наступление. Взрыв моста на несколько недель задержал наступление Колчака. 28-я дивизия успела закрепиться на правом берегу Вятки и остановить продвижение белых на Казань, а через месяц и сама перешла в наступление...

Новая страница истории моста над Камой началась сразу же после освобождения Сарапула.

«Возвратившись на мост, мы увидели жуткую картину. По обе стороны опор взорванного пролета свисали плетью толстые канаты, концы которых были сброшены в Каму. Сам пролет во время весеннего ледохода был сорван со второй опоры и, распластавшись вдоль Камы, выставлял из воды ребристый искореженный остов, напоминающий гигантского допотопного животного.

Рабочих не хватало, одни разъехались по деревням, другие были мобилизованы на фронт. Не хватало специалистов. Начальник строительства Камского моста С.С. Железинский и военный комиссар И.В. Густ отправили в полки 28-й дивизии телеграмму с приказанием Азина об откомандировании с фронта в Сарапул специалистов-мостовиков. Возобновились работы. Не было главного: элементов пролетного строения – фермы, продольных и поперечных связей, балок рельсового полотна. Воткинский завод, разграбленный и разрушенный колчаковцами, бездействовал.

Б.И. Гольдберг, командующий Запасной армией республики, на которую Советское правительство возложило задачу по восстановлению и достройке дороги «Казань – Екатеринбург», осмотрел Камский мост и доложил обстановку Ленину. Тогда Владимир Ильич и записал в рабочей тетради: «Мост у Сарапула через Каму. 1 ферма есть около Питера...» и дал указание наркому путей сообщения Невскому рассмотреть вопрос о переброске в Сарапул. По железной дороге в трех эшелонах в разобранном виде ферму и другие элементы пролетного строения к концу года привезли на Каму».

Строители работали по 10 – 11 часов в смену, работали круглосуточно. В полдень 12 марта на мосту затрепетало алое полотнище флага, над Камой прогремела медь оркестра, исполняющего «Интернационал», и первый поезд прошел по восстановленному мосту на восток. 20 марта 1920 года мостостроители получили от Владимира Ильича Ленина телеграмму:

«Совет Рабоче-Крестьянской Обороны шлет товарищескую благодарность от имени Советской власти всем рабочим, красноармейцам, техническому и административному персоналу, работавшим по восстановлению моста через Каму у Сарапула, закончившим его за месяц до назначенного срока... Предсовобороны Ленин».

Макет моста, изготовленный в 1968 году, сегодня представлен в экспозиции Историко-краеведческого музея. Познакомиться с ними можно по адресу: г. Сарапул, ул. Первомайская, 68, с 10:00 до 18:00 часов, кроме понедельника. По субботам в музее продленный режим – до 19:00.

___________________________________________________________________________________

Музейные предметы, хранящиеся в фондах, рассказывают нам о различных страницах военной истории нашей страны. Одно из таких событий отмечается 8 ноября. В этот день в 1943 году, 80 лет назад, был учрежден один из самых почетных солдатских орденов Великой Отечественной войны – орден Славы.

В фондах Сарапульского музея-заповедника хранится личный фонд Александра Олонцева – участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Среди наград Александра Архиповича – орден Славы III-й степени.

.jpg)

В годы Великой Отечественной войны Александр Олонцев служил разведчиком. С 1941 по 1943 годы воевал на Волховском фронте. После разгрома гитлеровских войск под Ленинградом дивизию, где он служил, перебросили под Новгород. После освобождения древнего Новгорода войска двинулись на запад. Александр Архипович участвовал в освобождении Эстонии, Литвы, Польши. Принимал участие в ожесточенных боях за Варшаву. Был ранен, после лечения снова вернулся в строй. В боях за Берлин, при выполнении боевого задания, Александр Архипович был тяжело контужен и демобилизован 23 июня 1945 года.

За боевые заслуги Александр Олонцев был награжден орденом Славы III-й степени, орденом Отечественной войны I-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Эти награды хранятся в фондах музея-заповедника.

На сайте «Подвиг народа» удалось найти описание подвига, за который Александр Архипович был награжден орденом Славы: «30 июля и 1 августа 1944 г. в районе Путки Эстонской ССР ефрейтор Олонцев вел наблюдение за войсками противника и корректировал огонь артиллерии под обстрелом. В результате разведки удалось засечь и уничтожить 1 вражескую батарею и 1 батарею подавить огнем артиллерии, тем самым было обеспечено продвижение наступающим подразделениям пехоты». В этом же документе указано, что Александр Олонцев за время службы разведчиком засек 23 артиллерийские батареи противника, из которых – одна уничтожена и 17 подавлено огнем нашей артиллерии.

После Великой Отечественной войны Александр Архипович работал на базе завода имени Дзержинского, начальником по хозяйственной части электромеханического техникума, начальником караула охраны на обувной фабрике. В 1972 году был занесен в Книгу Почета Сарапульской обувной фабрики.

К слову, орден Славы имел 3 степени, высшей из них считалась первая степень. Награждение данным орденом осуществлялось последовательно: сначала военнослужащий должен был получить орден III-й степени, затем II-й степени и в конце I-й степени. Полные кавалеры ордена Славы обладали правом получения внеочередного воинского звания. Награждение орденом Славы проходило за проявленную в боевой обстановке храбрость, бесстрашие и личное мужество.

Стоит отметить, что орден Славы по советским меркам был не самым обычным орденом, имея целый ряд присущих только ему особенностей. Это был единственный советский боевой орден, который предназначался для награждения лишь рядового и сержантского состава (и младших лейтенантов в авиации). Награждение орденом Славы производилось лишь в восходящем порядке: от младшей степени (III-й) к высшей (I-й).

– До 1974 года орден Славы являлся единственным советским орденом, который выдавался исключительно за личные заслуги и никогда не выдавался ни воинским частям, ни организациям, ни предприятиям, – пояснила главный хранитель фондов Сарапульского музея-заповедника Наталья Шамтиева. – Согласно статусу ордена Славы кавалер всех 3-х степеней повышался в звании, что было исключением для всей наградной системы СССР. Полного кавалера ордена Славы в 1970 году уровняли в правах с Героем Советского Союза.

Цвета орденской ленты полностью повторяли расцветку дореволюционного имперского ордена Святого Георгия, что для Советского Союза сталинских времен было, по меньшей мере, неожиданно. Рисунок и цвет орденской ленты были одинаковыми для всех 3-х степеней награды, что также было характерно лишь для дореволюционной наградной системы и никогда не применялось в советской наградной системе.

___________________________________________________________________________________

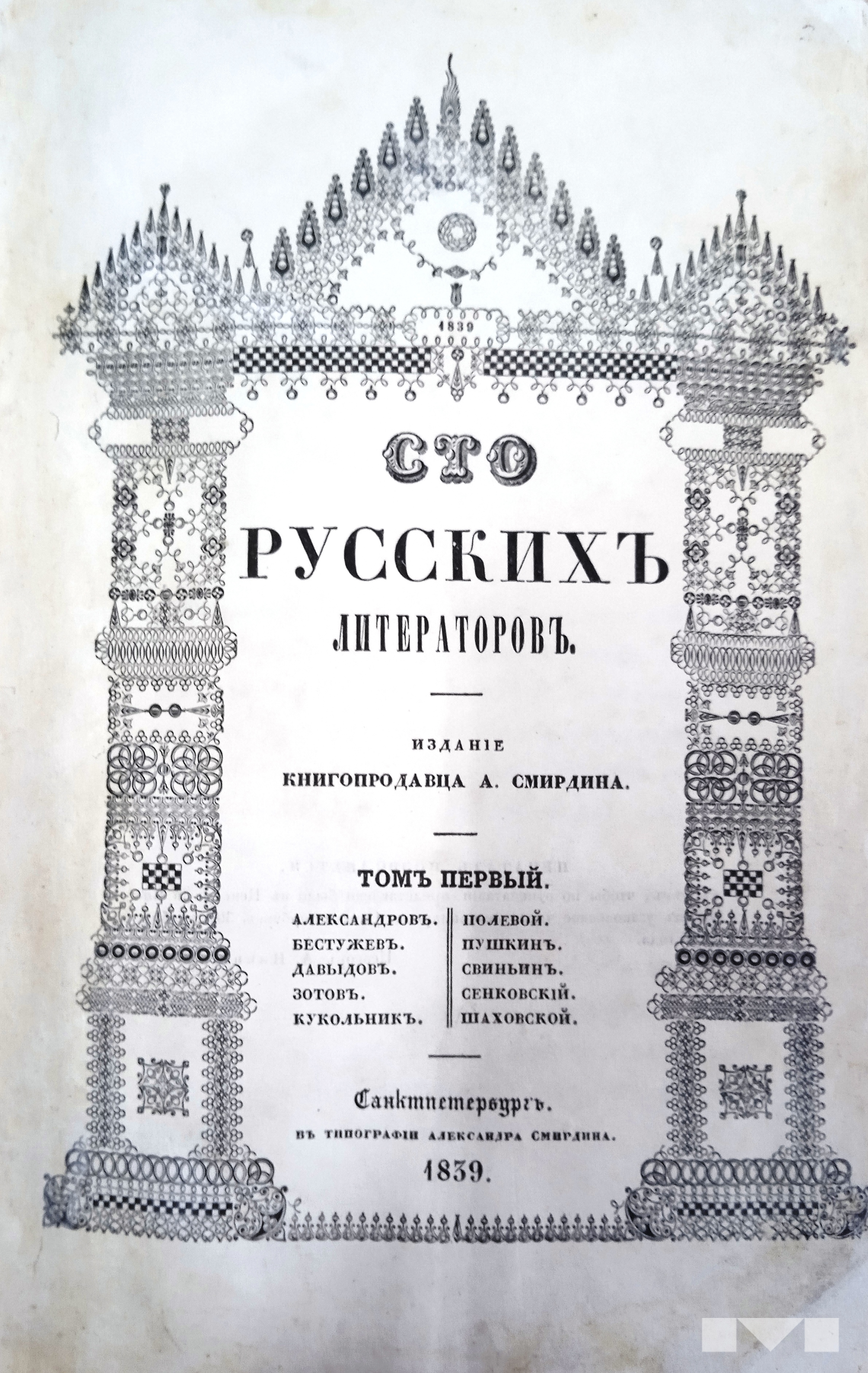

В рамках акции «Истории, рассказанные

музейными предметами» и в год 240-летия Надежды Дуровой представляем книгу – альманах

«Сто русских литераторов».

В рамках акции «Истории, рассказанные

музейными предметами» и в год 240-летия Надежды Дуровой представляем книгу – альманах

«Сто русских литераторов».

О воинской доблести первой русской кавалерист-девицы известно много. А вот литературное наследие ее было не заслужено забыто.

Альманах «Сто русских литераторов» – это один из самых важных и интересных проектов известного российского издателя и книготорговца Александра Смирдина. Издание должно было состоять из десяти томов и включать ранее неопубликованные произведения российских авторов, независимо от их известности.

Вот как сам издатель писал о своем издании: «С давнего времени имел я намерение собрать самые верные портреты известнейших современных литераторов русских и издать это собрание в свет с приложением оригинальной, новой, нигде еще не напечатанной статьи каждого автора и к каждой статье соответственной картинки. Имея значительный запас статей, и заказав лучшим художниками в Англии выгравировать и отпечатать портреты и картинки, я приступил к изданию, которое ограничивается числом ста литераторов и предполагается к выходу в свет в десяти томах, по одному в год, если не успею более».

Первый том вышел в 1839 году. К сожалению, из-за разорения Смирдина было издано только три тома. Но даже эти три тома стали знаковыми в отечественной культуре. Появление этого альманаха свидетельствовало о дальнейшем развитии русской литературы, даже после гибели Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

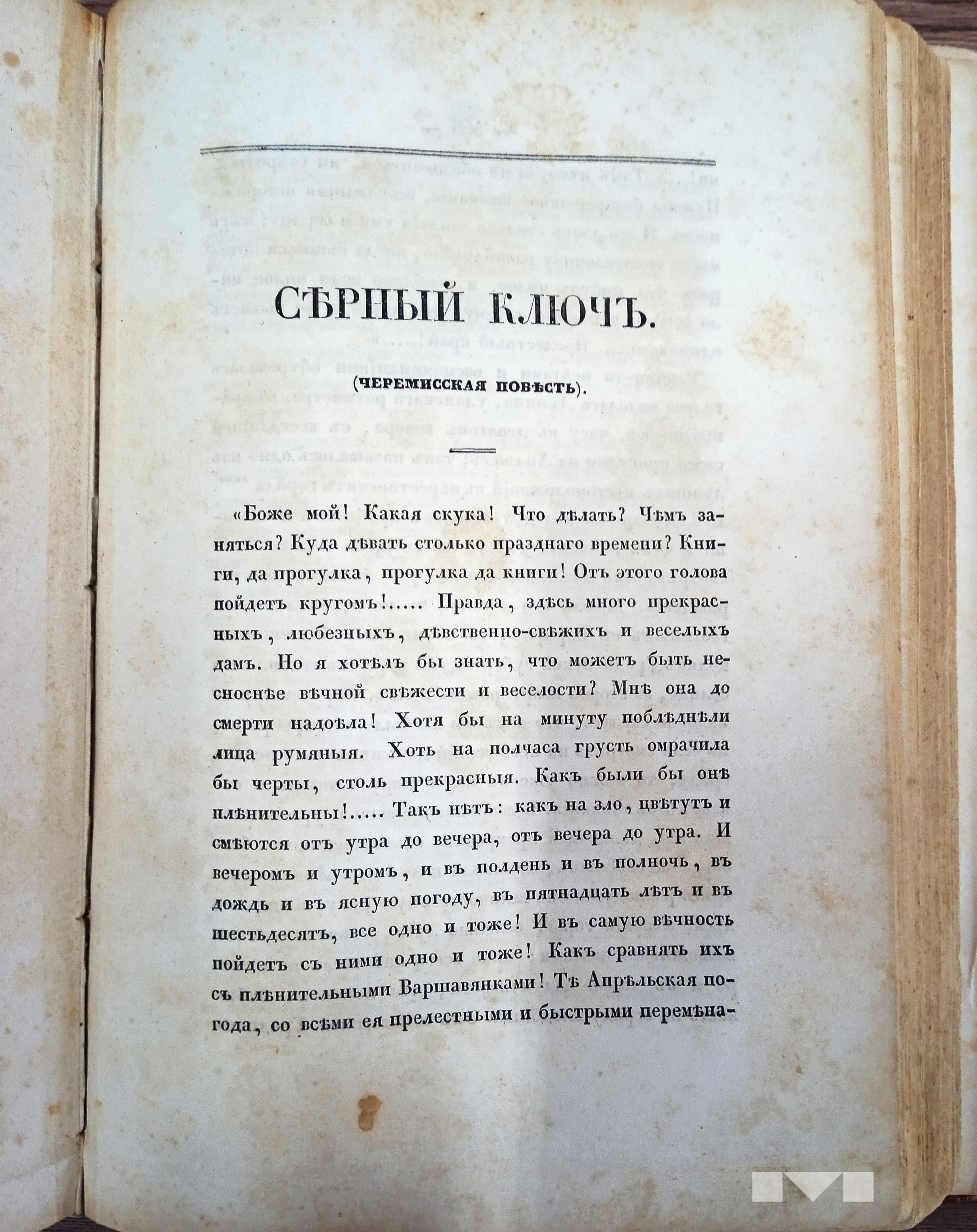

Среди ста писателей, произведения которых Александр Смирдин предполагал разместить в своем издании, была Надежда Дурова. В альманахе она была единственной женщиной-писательницей и выступала под псевдонимом Александр Андреевич Александров.

– Ее этнографическая повесть «Серный ключ» основана на личных наблюдениях и марийских легендах и преданиях, – отметила Елена Опалева, главный научный сотрудник Сарапульского музея-заповедника. – В повести Надежда Андреевна описала быт и нравы марийцев (черемис). Повесть была издана в первом томе альманаха вместе с произведениями Александра Пушкина, Дениса Давыдова и других известных авторов.

За свою жизнь Надежда Дурова написала десять повестей и один роман. Ее литературный талант получил высокую оценку Александра Пушкина, Виссариона Белинского и других русских писателей и литературоведов. Ее произведения пользовались популярностью, публиковались во многих российских литературных журналах XIX века.

Для жителей Сарапула знакомство с литературным творчеством Надежды Дуровой произошло благодаря издательскому проекту «Память Сарапула». В 2006 году были изданы ее «Записки кавалерист-девицы», а в 2008-м – повести «Игра судьбы или противозаконная любовь» и «Серный ключ» в сборнике «В уездном городе «С…».

Все три тома альманаха Александра Смирдина «Сто русских литераторов» были закуплены в 1988 году в одном из букинистических магазинов Москвы и с тех пор хранятся в коллекции «Редкая книга» Сарапульского музея-заповедника.

___________________________________________________________________________________

В рамках онлайн-акции «Истории, рассказанные музейными предметами» и в преддверии Дня воинской славы России – 211-й годовщины Бородинского сражения, представляем вам книгу Александра Михайловского-Данилевского «Описание Отечественной войны 1812 года».

Книга была издана в 1839 году военной типографией в Санкт-Петербурге и состоит из четырех томов. Работа над произведением была начата Александром Ивановичем «по высочайшему повелению» и велась под личным контролем императора Николая I. После того, как император прочитал рукопись «Описания Отечественной войны 1812 года», он повелел передать Михайловскому-Данилевскому «Высочайшую благодарность» и свое пожелание видеть его работу продолженной.

– Книгу очень неоднозначно оценивали современники и более поздние исследователи, но ни одна из работ по истории войны 1812 года не обходилась без цитат из этого труда, – отметила Елена Опалева, главный научный сотрудник Сарапульского музея-заповедника. – Эта работа до сих пор является одним из самых главных источников по истории Наполеоновских войн. Написана она прекрасным литературным языком с подробным описанием всех боев Отечественной войны 1812 года.

Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1789-1848) – один из самых известных военных писателей России, свою военную карьеру начал в августе 1812 года, записавшись в Петербургское ополчение. Был назначен адъютантом Михаила Кутузова. Участвовал в Бородинском сражении, после которого был награжден орденом Святой Анны четвертой степени. Во время сражения при Тарутине был тяжело ранен. Принимал участие в заграничных походах 1814 и 1815 годов.

Начиная с 1806 года, Александр Михайловский-Данилевский вел собственный дневник, на основе которого он и писал свои военные очерки, а затем и мемуары. В 1840-х годах действительный член Императорской Российской академии, ординарный академик Императорской академии наук по Отделению русского языка и словесности, председатель Военно-цензурного комитета, сенатор, генерал-лейтенант Александр Иванович являлся самым титулованным российским историком.

Лавры главного историографа империи ему принесли описания многочисленных войн, которые Россия вела в недавнем прошлом: «Записки 1814 года» и «Записки 1815 года»; «Записки о походе 1813 года»; «Описание похода во Франции в 1814 году»; «Описание Отечественной войны в 1812 году»; «Описание войны 1813 года»; «Описание Финляндской войны на сухом пути и на море в 1808 и 1809 годах»; «Описание Турецкой войны в царствование императора Александра c 1806 по 1812 год»; «Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году»; «Описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 годах».

В коллекции «Редкая книга» хранятся книги известного историка «Описание Отечественной войны 1812 года» 1839 года издания. Поступили они в музейную библиотеку в 20-е – 30-е годы прошлого века из фундаментальной библиотеки Сарапульского городского четырехклассного училища – старейшего учебного заведения нашего края. Образованное в 1790 году, как малое народное училище с течением времени было преобразовано в городское четырехклассное училище.

Кстати, сохранилось предание, что Андрей Дуров – сарапульский городничий лично участвовал в обустройстве малого народного училища и подарил карту Российской империи в футляре. Без сомнения, семилетняя Надежда – будущая героиня Бородинского сражения – вместе с отцом присутствовала на открытии училища, а впоследствии интересовалась состоянием дел в нем и помогала ему материально.

Андрей Васильевич Дуров участвовал в комплектовании библиотеки училища (в 1816 году он пожертвовал портрет государя императора Александра I и книги на 65 руб.). Позже в библиотеке учебного заведения оказался многотомник Александра Михайловского-Данилевского, по которому учащиеся изучали историю Отечественной войны 1812 года, участником которой была наша землячка Надежда Дурова.

___________________________________________________________________________________

30 августа 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения талантливого художника Порфирия Беркутова.

Поэтому в рубрике «Истории, рассказанные музейными предметами» речь пойдет о

его картине.

30 августа 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения талантливого художника Порфирия Беркутова.

Поэтому в рубрике «Истории, рассказанные музейными предметами» речь пойдет о

его картине.

В экспозиции «Сарапул просвещенный»

историко-краеведческого музея обращает на себя внимание мужской портрет в

форме, введенной в России Министерством просвещения для учителей-мужчин. Это

портрет Африкана Беркутова – сарапульского художника, выпускника Академии

художеств, преподававшего в учебных заведениях города. Портрет выполнен его

младшим братом Порфирием, также художником и педагогом.

Порфирий Павлович был младше своего брата на 21 год. Он родился в 1873 году в семье мещан города Сарапула. С 1893 года был вольнослушателем Академии художеств, занимался в мастерской исторической живописи у Павла Ковалевского. В 1894 году Порфирий был призван на воинскую службу, потом продолжил учебу. В 1901 году получил звание художника за картину «Лошади-бурлаки», экспонировавшуюся на академической выставке и опубликованную в журнале «Нива» в 1916 году. Его первые картины были навеяны темами русской истории и быта. Так же как брат, Порфирий Беркутов писал портреты своих современников, в том числе портрет своего старшего брата, представленный сегодня в рубрике. Посетителям художественно-выставочного комплекса музея запоминается его картина – «Портрет П.А. Башенина».

– Порфирию Павловичу была близка и этнографическая тема, он изучал особенности национальных традиций, быта, костюмов, интересовался археологией, – отметила Марина Шитова, заведующий отделом научных исследований и экспозиций. – Его отличали широта взглядов и интересов. С увлечением он принимал участие в создании Музея Сарапульского земства и формировании его коллекций.

Предложением Управляющего Казанским Учебным Округом от 20 ноября 1901 года Порфирий Беркутов определен преподавателем рисования и чистописания Сарапульского реального училища. Педагогическая деятельность раскрыла в нем талант художника-педагога. Он был преподавателем и классным наставником, неоднократно избирался членом хозяйственного комитета, имел много наград и поощрений, быстро продвигался по служебной карьере. В «Послужном списке преподавателей реального училища» на 1913 год указано: «Коллежский Советник Порфирий Павлович Беркутов, преподаватель рисования, черчения и чистописания имеет ордена: Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст.».

В доме-мастерской своего брата Порфирий Павлович открыл художественную студию для всех желающих заниматься искусством. В реальном училище он преподавал до закрытия заведения в 1918 году. В советский период продолжил преподавать в Сарапульском педагогическом техникуме.

Также Порфирий Павлович занимался

оформительской деятельностью, создал серию графических портретов русских

композиторов для учебного заведения. Был автором художественного постамента в

виде кузнечной наковальни для статуи Владимир Ленина ‑ памятника, открытого 7

ноября 1927 года на Красной площади города Сарапула.

Порфирий Беркутов был женат на Вере Дыньковой, классной наставнице Сарапульской женской гимназии. Она окончила Петроградские педагогические курсы новейших языков и курсы немецкого языка в Германии, в совершенстве владела французским и немецким языками. Вместе с мужем преподавала в Сарапульском реальном училище, а после революции – в педагогическом техникуме.

Детей у Порфирия Беркутова не было, но огромная дружба связывала его с рано осиротевшими детьми старшего брата. Все сыновья Африкана Павловича учились в реальном училище у Порфирия Павловича, друг за другом поступили в технологический институт в Петербурге, выбрали разные профессии: Александр – архитектор, Лев – археолог, Флавий – экономист, но при этом все хорошо рисовали.

В конце 1930-х годов Порфирий Беркутов переехал в Ленинград. Скончался во время блокады в 1941 году. Сарапульский музей-заповедник, у истоков которого стоял Порфирий Павлович, бережно сохраняет его работы и рад представить их своим посетителям.

___________________________________________________________________________________

2023-й год в России объявлен Годом

педагога и наставника и проводится с целью признания особого статуса

представителей профессии. Соответствующий указ

подписал Президент России Владимир Путин.

2023-й год в России объявлен Годом

педагога и наставника и проводится с целью признания особого статуса

представителей профессии. Соответствующий указ

подписал Президент России Владимир Путин.

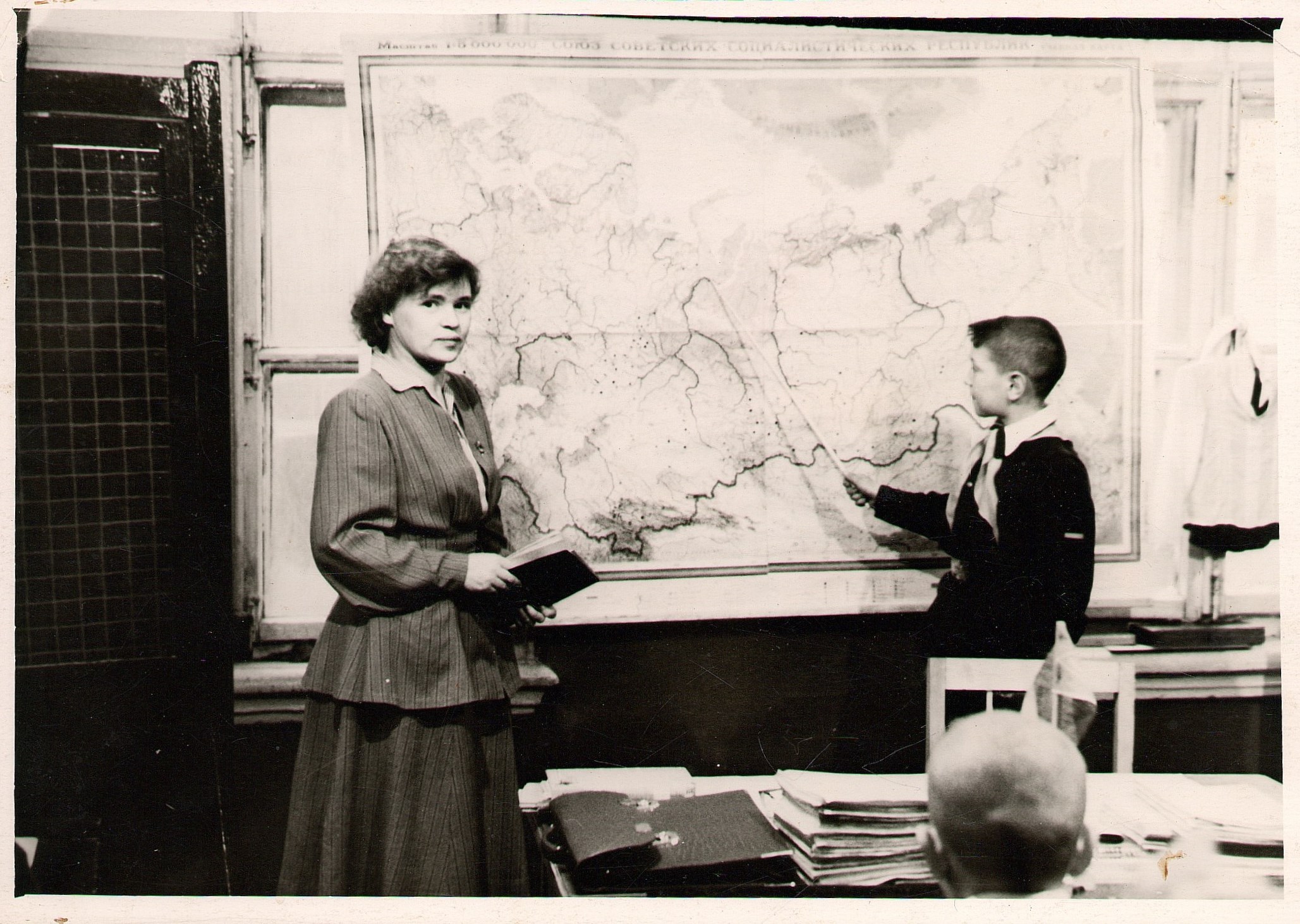

Сегодня в рубрике «Истории, рассказанные музейными предметами» расскажем о личном фонде Лии Кенской из собрания Сарапульского музея-заповедника. Фамилия в городе хорошо знакома. Лия Михайловна проработала учителем начальных классов, пионервожатой в школах города с 1947 по 1998 год. Да-да, более 50 лет!

Любимой игрой маленькой Лии была «школа». Она с детства мечтала стать учителем. Позднее, когда Лия Михайловна стала пионеркой, она любила заниматься с малышами.

В суровые годы Великой Отечественной войны – 23.02.1943 года – Лия Михайловна вступила в ряды Ленинского комсомола. Имела поручение – пионервожатая: «В трудные годы для Родины – мы, комсомольцы, всячески помогали фронту: отправляли посылки на фронт, дежурили в госпиталях и многое другое».

– В 1947 году она окончила Сарапульское педагогическое училище и была направлена работать в начальную школу № 3, – отметила Марина Шитова, заведующий научных исследований и экспозиций. – Работала учителем и вожатой. Работа очень нравилась. Каждое лето работала в лагере завода им. Орджоникидзе старшей пионервожатой, была избрана членом Горкома ВЛКСМ. Пионерская дружина школы № 3 среди начальных школ города занимала первое место.

.jpg) В начальной школе № 3 Лия Михайловна

проработала 5 лет. В 1952 году, заметив ее способности, Лию Михайловну избрали

в аппарат ГК ВЛКСМ на должность заведующей отделом по работе среди пионеров и

школьной молодежи, позднее – 2-м секретарем Сарапульского ГК ВЛКСМ.

В начальной школе № 3 Лия Михайловна

проработала 5 лет. В 1952 году, заметив ее способности, Лию Михайловну избрали

в аппарат ГК ВЛКСМ на должность заведующей отделом по работе среди пионеров и

школьной молодежи, позднее – 2-м секретарем Сарапульского ГК ВЛКСМ.

Многое дала Лии Михайловне работа в аппарате Горкома комсомола. Много интересных дел и событий было за те годы. Здесь она в 1954 году вступила в члены КПСС, памятным событием была встреча с первым отрядом комсомольцев-добровольцев, едущих осваивать целину и др.

Но думы о школе не покидали Лию Михайловну и в 1955 году, она снова вернулась в школу, только уже в начальную школу № 7. И снова работала и учителем и пионервожатой. Пионерская дружина школы № 7 имени Павлика Морозова снова была одной из лучших в городе.

За работу с пионерами в 1958 году Лия Михайловна была награждена знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионерскому вожатому», а в 1972 году в честь 50-летия пионерской организации знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами». В честь 60-летия ВЛКСМ в 1978 году – юбилейным знаком и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. С 1959 года она – Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР.

Лия Михайловна вспоминает: «Работая в школе № 7, хотелось, чтобы все

ученики, оканчивая ее и, уходя продолжать обучение в средней школе № 12,

учились бы хорошо, были бы хорошими общественниками, хотелось бы быть всегда с

ними вместе».

Лия Михайловна вспоминает: «Работая в школе № 7, хотелось, чтобы все

ученики, оканчивая ее и, уходя продолжать обучение в средней школе № 12,

учились бы хорошо, были бы хорошими общественниками, хотелось бы быть всегда с

ними вместе».

И опять мечта Лии Михайловны сбылась. Школа № 7 была преобразована в среднюю школу № 12, куда и она была переведена в декабре 1969 года. С 1969 года Лия Михайловна работала в средней школе № 12.

«Если бы мне снова пришлось начать жить и выбирать профессию, я бы выбрала только профессию – Учитель! В 1987 году мне исполнится 60 лет, для меня это большое событие, я буду отмечать свое 60-летие в год 70-летия нашего государства. И я горда тем, что живу в такой стране, в такое время, что 40 лет отдано самому прекрасному – обучению и воспитанию подрастающего поколения!», – говорила Лия Михайловна.

Сотни благодарных

учеников вырастила эта прекрасная женщина. О ней вспоминают как о строгом,

требовательном и вместе с тем заботливом и внимательном педагоге. Лии Кенской не

стало в 2006 году, но память о ней навсегда останется в памяти знавших ее

коллег и, конечно, уже взрослых учеников.

Сотни благодарных

учеников вырастила эта прекрасная женщина. О ней вспоминают как о строгом,

требовательном и вместе с тем заботливом и внимательном педагоге. Лии Кенской не

стало в 2006 году, но память о ней навсегда останется в памяти знавших ее

коллег и, конечно, уже взрослых учеников.

___________________________________________________________________________________

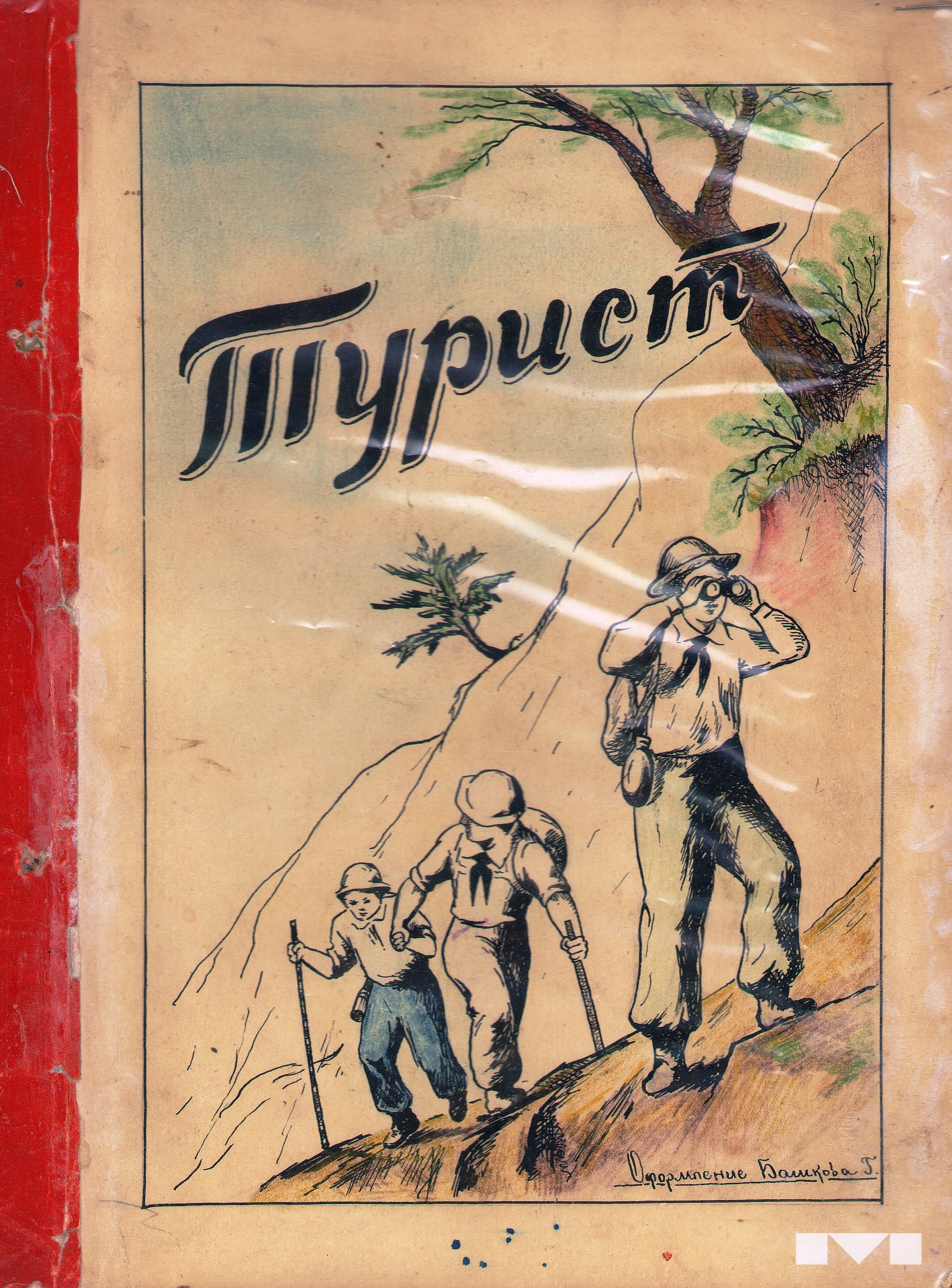

В рубрике «Истории, рассказанные

музейными предметами» хотим представить вам журнал «Турист» № 3 за март

1948 года «Сарапул. История города 1637-1948 гг.».

В рубрике «Истории, рассказанные

музейными предметами» хотим представить вам журнал «Турист» № 3 за март

1948 года «Сарапул. История города 1637-1948 гг.».

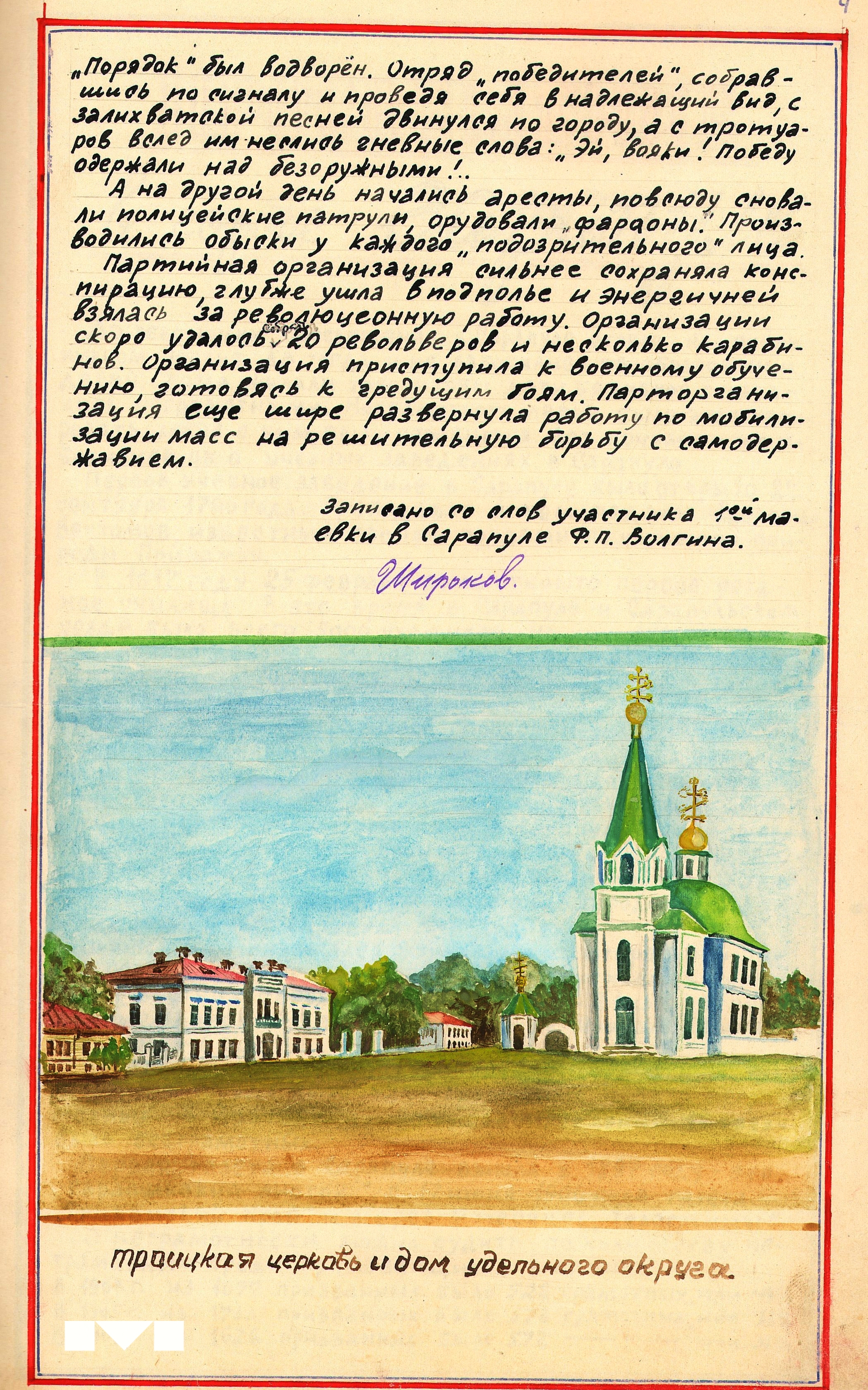

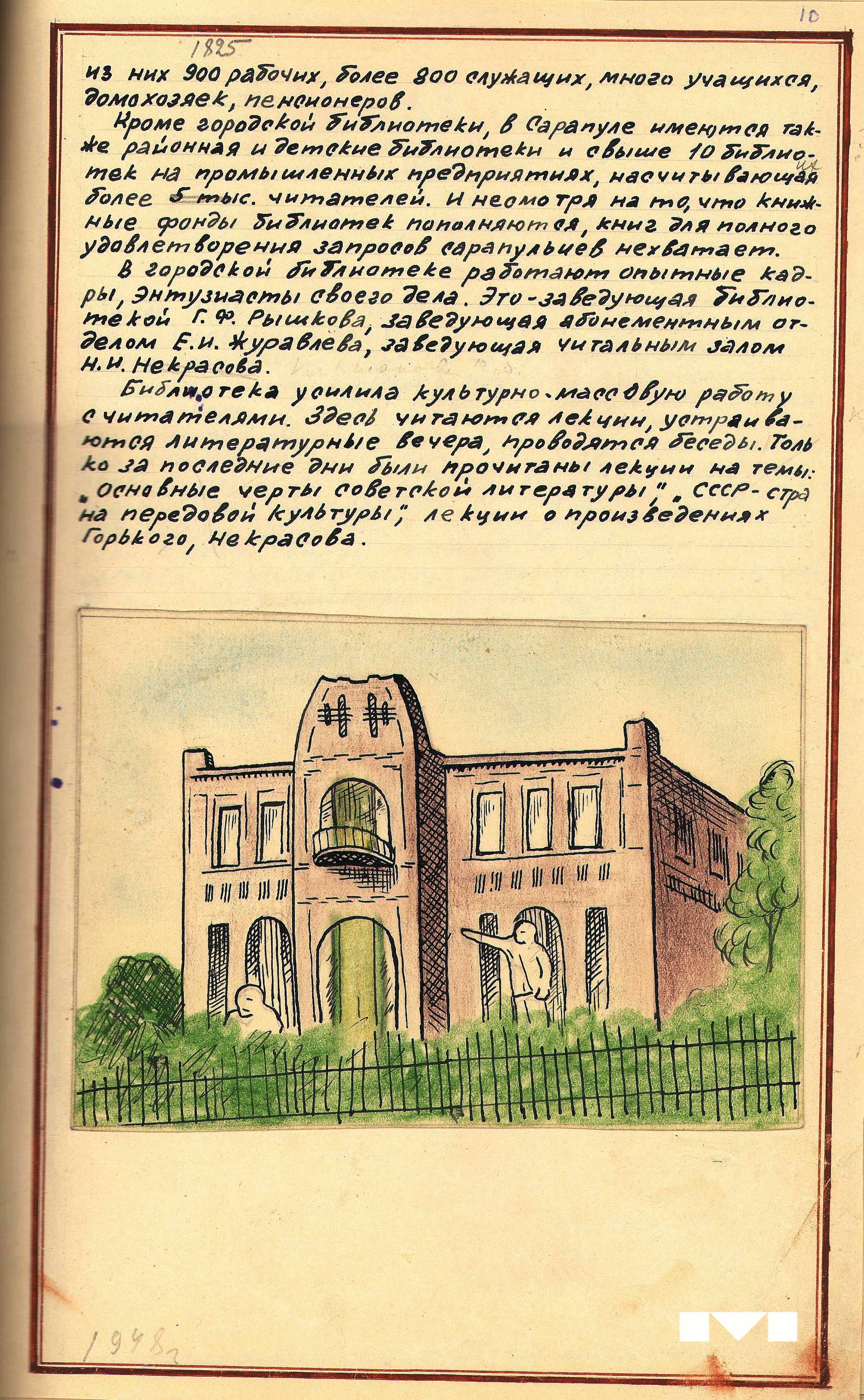

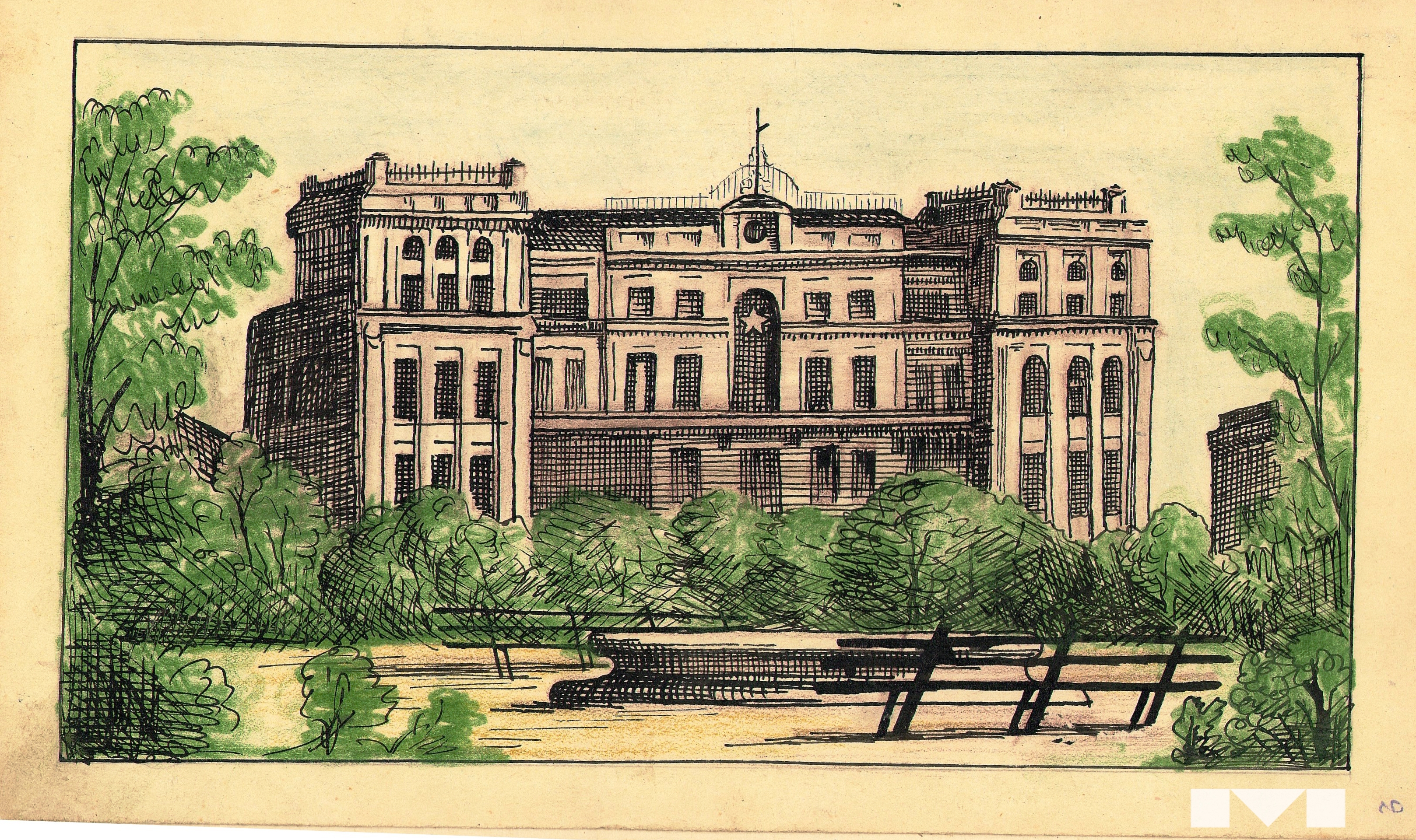

Казалось бы, что может быть интересного в старой периодике? Не спешим с выводами. Дело в том, что этот журнал – результат коллективного творчества членов кружка «Турист» Сарапульского дома пионеров. Это рукописный журнал, оформленный детскими рисунками с достопримечательностями нашего города. Немного наивный, но в то же время оформленный с такой любовью и интересом к истории Сарапула.

Точной даты создания в Сарапуле Дома пионеров в архивных документах не обнаружено. По свидетельствам современников, он был создан на базе кружков при клубе кожевников. Произошло это, вероятно, в 1938 году, так как именно тогда в газете «Красное Прикамье» появляются первые сообщения о работе кружков в Доме пионеров.

Сохранились воспоминания Валентины Курочкиной – одного из первых директоров Дома пионеров, которыми она поделилась на собрании пионерского актива в феврале 1962 года: «Краеведческим кружком «Турист» руководил Кочкин Георгий Сергеевич, 1910 года рождения, участник Великой Отечественной войны, награжденный орденом Красной Звезды и медалями. После войны он преподавал биологию, был директором мужской школы № 16. Также Георгий Сергеевич вёл в доме пионеров кружок по краеведению».

Из воспоминаний участника этого кружка Евгения Кычанова (в описываемое время ему было 16 лет): «Мы обследовали улицы, интересные дома Сарапула, берега Камы, проявляли интерес к археологии края… Но самое интересное было летом. Летом 1948 г. мы поехали в Кунгурские ледяные пещеры, в Пермскую, тогда Молотовскую область. Я уже выступал в роли младшего помощника Кочкина. Мне было доверено везти полпуда пряников, которые казна выделила на пропитание кружковцев… Мне строжайше было наказано пряников никому не давать. Я держал мешок с пряниками при себе, ночью клал его себе в изголовье…».

Представьте – только что закончилась война. И полуголодные дети, пережившие это страшное время, с энтузиазмом молодости изучают историю родного края. Об этом говорят нам их рисунки. Представляем вашему вниманию результат их творчества.

И еще из воспоминаний бывшего кружковца Евгения Кычанова: «Летом 1949 г. Кочкин сделал мне царский подарок. В Москве должен был состояться первый всесоюзный слёт туристов школьников-краеведов. В Удмуртии туризма-краеведения не было нигде, кроме Сарапула. Кочкина назначили главой республиканской делегации, состоявшей из школьников Ижевска, Глазова, Воткинска, Камбарки, Карсовая и т.д. Сарапул представляли Борис Лупин, учившийся на класс младше меня, сын учителей, и я. Я никогда после лета 1949 г. не жил в Москве две недели подряд и занимался только посещением достопримечательностей столицы. По пути у нас была пересадка в Казани…

Москва. Все основные музеи, поездка по каналу Москва-Волга, Красная площадь, Кремль, Новодевичье кладбище, Коломна и т.д. – я даже не знаю, где мы ещё не были. Москва тогда была другой – был центр и деревянная периферия. Марьина роща мало отличалась от Сарапула – те же деревянные дома, большей частью одноэтажные, зелёные улицы, водоразборные колонки. Меня записали на очередную передачу «Пионерской зорьки» рассказать о краеведческой работе. Я даже читал какие-то свои стихи о любви к родному краю, из которых ничего не помню, кроме строчки: «Река. Красавица и друг народа, течет привольно и легко». Да. Это был праздник жизни, и им я был обязан целиком Георгию Сергеевичу Кочкину».

Закончилась война и, как видно, из музейных предметов и воспоминаний жизнь перестраивалась на мирные рельсы. И особое внимание в стране уделялось воспитанию детей.

Журнал поступил в фонды Сарапульского музея-заповедника вместе с другими документами и фотографиями Георгия Кочкина в 1988 году.

___________________________________________________________________________________

Сегодня, 24 мая, в День славянской письменности и культуры в рамках акции «Истории, рассказанные музейными предметами» представляем книгу, хранящуюся в коллекции «Редкая книга» – «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею высочайшей особы. Часть вторая», изданную в Санкт-Петербурге в 1789 году.

Книга, вышедшая в двух томах, была издана «по высочайшему повелению» Екатерины II большим коллективом авторов. Общее руководство над составлением словаря осуществлял Петер Симон Паллас (1741–1811) – знаменитый немецкий и русский путешественник, ученый-энциклопедист, приглашенный в конце XVIII века Екатериной II с другими иностранцами для проведения экспедиций по изучению восточных областей России. В результате продолжительных экспедиций он собрал богатейший материал по минералогии, флоре, фауне, этнографии, культуре и языкам многочисленных народов России. Благодаря беспримерному научному подвигу ученого были составлены подробные карты различных областей России с описанием природных богатств отдельных областей, собраны сведения о многочисленных народах, населявших империю.

В 1785 году Паллас начал работу над словарем. Главной задачей, стоявшей перед ученым, было сопоставление лексического материала разных языков мира. Он составил и разослал по губерниям России, в Европу и Америку новую программу по сбору слов и образцов разных языков. На его воззвание откликнулись российские губернаторы, посланники, путешественники, а также иностранные ученые: они стали присылать Палласу разнообразный лингвистический материал: глоссарии, анкеты, образчики переводов текстов, книги, словари и другие материалы.

– За основу словаря был взят реестр из трехсот русских слов, составленный самой императрицей, – отметила Елена Опалева, главный научный сотрудник Сарапульского музея-заповедника. – Паллас считал, что идея создания сравнительного словаря всех языков не случайно возникла именно в России. Именно русская азбука, по мнению ученого, была наиболее удобной графической системой для передачи иностранных слов: «Для показания точного произношения всех сих языков нет лучше и способнее всех Европейских азбук, как Российская, что сколь бы странно с первого виду другим народам ни казалось…».

Изданный Палласом словарь включал в себя 285 слов с переводом на 149 азиатских языков и 51 европейский. Все языки были расположены в определенном, строго фиксированном порядке. Возглавлял список, естественно, русский язык, за ним следовали другие славянские языки. Затем – ирландские, греческий, латинский, романские, германские, балтийские, албанский, венгерский и другие, финно-угорские, иранские, тюркские языки. Завершали список палеоазиатские, индийские, прочие азиатские и островные языки. Структура словаря представляла отражение знаний о мире и четкую иерархию понятий.

Слова были распределены по тематическим группам (термины родства, части тела, названия растений и животных, цвета, глаголы и другие). Первыми словами в словаре были «Бог» и «небо». В первый том вошло 130 слов, во второй – 155.

Разработанная Палласом структура словаря, наглядно демонстрирующая родственные связи сравниваемых языков в «Сравнительных словарях…», делала словарь удобным для использования. Таким образом, знаменитый путешественник и исследователь живой природы академик Паллас остался в памяти россиян и как талантливый лингвист.

Первый том вышел в 1787 году, второй – в 1789 году. В Сарапульском музее-заповеднике хранится второй том первого издания данного словаря. Поступила книга в фонды после 1917 года из библиотеки расформированного Сарапульского четырехклассного училища, которое появилось в 1903 году после преобразования из уездного училища. Это учебное заведение является одним из самых старейших на территории современной Удмуртии.

Так один предмет, хранящийся в коллекции «Редкая книга», объединил несколько интересных историй: историю одного из старейших учебных заведений на территории Прикамья; историю академика Палласа, который со своей экспедицией проезжал по нашей территории в 1768 -1772 годы и описал ее в своих изысканиях; и, конечно же, историю редкого экземпляра первого в Российской империи словаря языков разных народов.

___________________________________________________________________________________

Музейные предметы, хранящиеся в фондах, рассказывают нам о различных страницах в истории нашей страны. К одному из событий, связанных с военным прошлым, нас заставил обратиться орден «За боевые заслуги» Монгольской Народной Республики, которым был награжден наш земляк Василий Коваленко.

Василий Степанович родился в 1910 году в башкирской деревне Кульчум Ермикеевского района. В 1932 году Красногорским райвоенкоматом был призван в Красную армию. Прошел путь от рядового солдата до подполковника. Из армии демобилизовался в 1956 году.

В фондах Сарапульского музея-заповедника хранится его личный фонд, включающий документы, фотографии и награды. И среди них – монгольский орден.

Василий Степанович принимал участие в боевых действиях на реке Халхин-Гол. Из воспоминаний ветерана: «В 1938 году, после разгрома японских самураев у озера Хасан, а августе месяце был направлен на службу в Монголию в 17-ю армию, в 11-ю танковую бригаду. В начале 1939 года японские самураи начали подготовку нападения на Монголию на реке Халхин-Гол. 3 июля начались боевые действия, которые длились 5 дней. Японские самураи были разгромлены, истреблены. Японцы потеряли убитыми и ранеными до 10 тыс. солдат и много военной техники. Эта битва вошла в историю под названием Баян-Цаганское сражение. Однако после такого разгрома японцы не отказались от нападения – глубоко в тылу готовились к нападению. Наши войска также начали готовиться к отпору. 25 июня для подготовки к разгрому в район реки Халхин-Гол прибыли комдив Г.К. Жуков и ряд других командиров. Подготовка продолжалась 2,5 месяца. 24 августа вновь начались боевые действия, которые были закончены 29 августа. Японские самураи были окружены и полностью разгромлены. 15 сентября было подписано перемирие, таким образом, закончив боевые действия, японцы потеряли 90 процентов военной техники, убитыми и ранеными до 30-40 тыс., пленных было до 6 тыс. В этих боевых действиях принимала участие 11-я танковая бригада имени М.П. Яковлева. Это был командир бригады, он погиб героем и ему присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Из участников боевых действий нашей бригады было присвоено звание Героя 10 человекам, орденами были награждены 115 человек.

Надо отметить, что подготовка к разгрому японских самураев проходила в тяжелых условиях. К району боевых действий расстояние было от железной дороги до нашей границы более 800-900 км. Все приходилось перевозить на автомашинах и самолетами, при отсутствии хороших дорог, пресной воды, при температуре летом 30-40 градусов жары.

Вместе с тем надо отметить большую помощь монгольского народа. Они мобилизовали до 300 верблюдов, которые перевозили боеприпасы и продовольствие, верблюд в то время в Монголии был незаменимым транспортом. Монгольские войска в боевых действиях приняли активное участие.

Разгром японских самураев на реке Халхин-Гол имел большое историческое значение, после чего японцы отказались навсегда от нападения на Монгольскую республику».

За бои под Халхин-Голом Василий Коваленко был награжден советским орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». В 1969 году ему был вручен орден «За боевые заслуги» Монгольской Народной Республики.

Отметим, что орден Монгольской Народной Республики «За боевые заслуги» учрежден 17 октября 1945 года. Этим орденом награждаются военнослужащие, воинские подразделения и училища, проявившие боевую доблесть в деле укрепления военной мощи, усиления обороноспособности, в борьбе с внешними и внутренними врагами Монголии.

___________________________________________________________________________________

.jpg) В фонде «Письменные источники»

Сарапульского музея-заповедника особое место занимают воспоминания участников различных событий. Одним из девизов

воспоминаний, является «если и не играть главную роль в тех или иных событиях,

то, по крайней мере, быть причастным к ним», что позволяет нам не только более

подробно раскрыть тему, интересующую нас, но и узнать те моменты, о которых не

написано в официальных документах.

В фонде «Письменные источники»

Сарапульского музея-заповедника особое место занимают воспоминания участников различных событий. Одним из девизов

воспоминаний, является «если и не играть главную роль в тех или иных событиях,

то, по крайней мере, быть причастным к ним», что позволяет нам не только более

подробно раскрыть тему, интересующую нас, но и узнать те моменты, о которых не

написано в официальных документах.

Представляем вашему вниманию воспоминания одного из самых знаменитых в нашем городе участников Гражданской войны, а именно Ефима Колчина.

Ефим Севастьянович родился 25 декабря 1889 года в семье бедного крестьянина деревни Мыльники около города Сарапула Вятской губернии. Работал на кожевенных заводах Смагина и Пешехонова. Был заподозрен в революционной деятельности, сидел в Сарапульской тюрьме. Жил нелегально, изготовлял военные сапоги в 166-м запасном полку в Сарапуле.

Далее предлагаем обратиться к

первоисточнику (орфография источника сохранена): «В 1918 году как только я пришел по демобилизации с Австро-Германского

фронта в свой родной город Сарапуль, где увидел, что в деревнях, в комитетах

как например дер. Мыльникова засели кулацкие элементы… я заинтересовался и

пошел на собрание, с той целью, чтобы переизбрать комитет бедноты. Во время

обсуждения вопросов, в том числе и я задавал ряд вопросов, что сделал комитет

бедноты для солдаток, вдов, инвалидов и бедняцких крестьянских семейств.

Оказалось ничего, а в это время кулаки старались прибрать к рукам бедноту. И

спрашивал эту бедноту, солдаток, вдов,

кто-же этих кулаков выбирал?, один ответ: «черт их выбирал, они сами влезли». Я

в это время взял слово по существу ведения собрания и предложил переизбрать

комитет бедноты, которые повскакивали со своих мест и в голос набросились на

меня, но увидев у меня в руках револьвер, который их заставил положить печать

на стол и покинуть собрание. После чего комбед был переизбран из бедноты.

Спустя полторы-две недели кулаки решили мне отомстить… в пути следования к отцу

в логу на меня набросились два брата Колчины Иван и Григорий с работником…

хотели меня… свалить и расчитаться со мной. Я в это время из револьвера одного

Григория Колчина угостил в грудь на вылет но безопасно, после чего меня

оставили в покое. Пришлось до самого переворота скрываться у брата Ефтропия…».

Далее предлагаем обратиться к

первоисточнику (орфография источника сохранена): «В 1918 году как только я пришел по демобилизации с Австро-Германского

фронта в свой родной город Сарапуль, где увидел, что в деревнях, в комитетах

как например дер. Мыльникова засели кулацкие элементы… я заинтересовался и

пошел на собрание, с той целью, чтобы переизбрать комитет бедноты. Во время

обсуждения вопросов, в том числе и я задавал ряд вопросов, что сделал комитет

бедноты для солдаток, вдов, инвалидов и бедняцких крестьянских семейств.

Оказалось ничего, а в это время кулаки старались прибрать к рукам бедноту. И

спрашивал эту бедноту, солдаток, вдов,

кто-же этих кулаков выбирал?, один ответ: «черт их выбирал, они сами влезли». Я

в это время взял слово по существу ведения собрания и предложил переизбрать

комитет бедноты, которые повскакивали со своих мест и в голос набросились на

меня, но увидев у меня в руках револьвер, который их заставил положить печать

на стол и покинуть собрание. После чего комбед был переизбран из бедноты.

Спустя полторы-две недели кулаки решили мне отомстить… в пути следования к отцу

в логу на меня набросились два брата Колчины Иван и Григорий с работником…

хотели меня… свалить и расчитаться со мной. Я в это время из револьвера одного

Григория Колчина угостил в грудь на вылет но безопасно, после чего меня

оставили в покое. Пришлось до самого переворота скрываться у брата Ефтропия…».

Даже из этого короткого отрывка видна борьба, развернувшаяся в стране между сторонниками новой – Советской власти и приверженцами старого строя.

Ефим Колчин был организатором отряда Красной гвардии в городе Сарапуле. Отряд под его командованием участвовал 16 января 1918 года в разоружении Сморкаловской милиции в Сарапуле. Об этом также есть его воспоминания.

.jpg) После окончания Гражданской войны Ефим Колчин

занимал различные руководящие посты в советских хозяйственных структурах. Сегодня

его имя носит одна из улиц Сарапула.

После окончания Гражданской войны Ефим Колчин

занимал различные руководящие посты в советских хозяйственных структурах. Сегодня

его имя носит одна из улиц Сарапула.

___________________________________________________________________________________

Продолжаем разговор об

интересных предметах, хранящихся в фондах Сарапульского музея-заповедника. В Вербную неделю музейные специалисты расскажут о дореволюционном настольном

звонке, который использовался

для вызова прислуги.

Продолжаем разговор об

интересных предметах, хранящихся в фондах Сарапульского музея-заповедника. В Вербную неделю музейные специалисты расскажут о дореволюционном настольном

звонке, который использовался

для вызова прислуги.

Предмет поступил в музей Сарапульского земства в июле 1909 года от В.П. Гаркунова и был вывезен из Иерусалима (Палестина). Можно предположить, что он представляет собой так называемую евлогию, то есть православный сувенир.

Важной частью православной культуры является паломничество. Слово это происходит от слова «пальма». Тот, кто исповедует православие или привержен христианству – сразу же поймет в чем суть дела. Пальмовая ветвь – важнейший христианский символ. Он связан с Евангельской историей и событиями начала нашей эры, когда произошел Вход Господень в Иерусалим и когда люди встречали Иисуса Христа при въезде в град с пальмовыми ветвями в руках. В России день воспоминания об этом – воскресение, предшествующее Пасхе, которое называют «вербным».

Изначально паломничество происходило на Святую землю – места, связанные с жизнью Иисуса Христа. А после 1453 года, когда пал Константинополь и османы захватили весь Ближний Восток, паломничество на Святую Землю из Северо-Восточной Руси стало почти невозможным. Многочисленные сообщения о гибели смельчаков, отправившихся в Иерусалим, остановили на время традицию, к тому времени уже во многом ставшую фундаментальной.

В XVI – XVII веках традиция паломничества на Восток начала возобновляться и к XIX – началу ХХ веков посещение Святой Земли стало вновь популярным.

Предположить, что этот звонок именно евлогия позволяет и то, что передал ее в музей представитель обширной династии священнослужителей Гаркуновых.

На страничке газеты «Красное Прикамье» в социальной сети «ВКонтакте» находим следующую информацию:

«Серафим Гаврилович Гаркунов, подполковник медицинской службы, участник Великой Отечественной войны, родился 3 марта 1907 года в Сарапуле, в семье священника Покровской церкви Гаркунова Гаврилы Гавриловича. Сын Нины Гавриловны Гаркуновой (по мужу Брюсовой), доктор медицины Лев Георгиевич Брюсов, в 2010 году писал Т.Б. Пегановой – координатору издательского проекта «Память Сарапула»:

«Наша семья Гаркуновых в Сарапуле была многочисленной. У деда и бабушки было одиннадцать детей. Но следов их семей не сохранилось. Передо мной в компьютере – родословная Гаркуновых, десять поколений, более двухсот человек. Это были священники Вятской губернии. Из многодетных семей после окончания Вятской духовной семинарии, Яранского духовного училища дети священников направлялись в сельские церкви губернии, в том числе Сарапульского уезда. Революция уничтожила многих из них, ликвидировав целое духовное сословие. Вот и я – внук священника по линии Гаркуновых – оказался некрещеным и вырос неисправимым атеистом».

Последним из Гаркуновых умер в Сарапуле в 1990 году Гавриил Гаврилович Гаркунов, старший лейтенант, прошедший всю войну, отмеченный многими боевыми наградами».

Очевидно, и даритель В.П. Гаркунов, передавший звонок музею Сарапульского земства более 100 лет назад происходил из этой семьи.

___________________________________________________________________________________

14 марта, в день Православной книги, в рамках онлайн-проекта «Истории, рассказанные музейными предметами» представляем издание из фондов нашего музея, название которого напоминает о первой русской датированной печатной книге – «Апостол», изданной Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в 1564 году.

Апостол – это богослужебная книга, содержащая тексты из Нового Завета, рассказывающие о деяниях и посланиях святых апостолов. Книга, хранящаяся в фондах Сарапульского музея-заповедника, была издана в 1912 году в типографии Преображенского богадельного дома в Москве.

– Книга иллюстрирована гравюрой с изображением апостола Луки, – отметила Елена Опалева, главный научный сотрудник. – Гравюра является вольной копией со старинной гравюры 1564 года. К сожалению, точное время поступления этой книги в библиотеку музея неизвестно. Возможно, она поступила вместе с другими церковными предметами в 30-е годы прошлого века на волне борьбы с религией и церковью.

Очень интересна история типографии, где был издан наш «Апостол». Типография при Преображенском кладбище и существовавшем при нем богадельном доме с 1809 года была одной из самых крупных старообрядческих типографий в Москве. Преображенское кладбище являлось духовным старообрядческим центром так называемого феодосиевского (беспоповского) согласия. Точное время появления типографии неизвестно, потому что работала она сначала нелегально. В 1905 году старообрядцам в России была разрешена книгоиздательская деятельность. В 1907 году типография начинает печатать православные книги. За десятилетний период существования типографии с ее станков сошло свыше 80-ти изданий, в том числе и «Апостол», хранящийся в коллекции «Редкая книга» Сарапульского музея.

Для справки:

Староверы – христиане, отошедшие от православной церкви во время реформ патриарха Никона (1651-1660 гг.). Одно из направлений русского старообрядчества – феодосиевское (беспоповское) согласие. Его последователи не имеют духовенства. Беспоповское согласие возникло в России в конце XVII века.

___________________________________________________________________________________

В канун Международного женского дня в рамках онлайн-проекта «Истории, рассказанные музейными предметами» представляем вам еще один интереснейший предмет, хранящийся в коллекции «Графика» Сарапульского музея-заповедника.

Это удивительно нежная работа, выполненная пастелью «Женщина за шитьем»: в нежном розоватом свете, пронизывающим всю картину, сидит на веранде женщина в светлом платье. Мягкий свет струится по ее лицу, стена зеленого сада отгораживает ее от всего мира. Она ничего не замечает, увлеченно что-то шьет, ловко взмахивая иглой. Рядом с ней простой деревянный стол с двумя листами бумаги. Возможно, кто-то рядом читает вслух. Обычный день мирной дачной жизни. Быстрый набросок вызывает массу эмоций.

Это удивительно нежная работа, выполненная пастелью «Женщина за шитьем»: в нежном розоватом свете, пронизывающим всю картину, сидит на веранде женщина в светлом платье. Мягкий свет струится по ее лицу, стена зеленого сада отгораживает ее от всего мира. Она ничего не замечает, увлеченно что-то шьет, ловко взмахивая иглой. Рядом с ней простой деревянный стол с двумя листами бумаги. Возможно, кто-то рядом читает вслух. Обычный день мирной дачной жизни. Быстрый набросок вызывает массу эмоций.

Работа поступила в Сарапульский музей 24 февраля 1925 года из Государственного музейного фонда. На листе – дата ее написания «Год 1898». Ее автор – Леонид Пастернак (1862 – 1945).

Русский живописец и график, великолепный мастер книжной иллюстрации, а еще разносторонний и очень талантливый человек, сумевший передать свой талант и творческие способности своим детям, среди которых – всемирно известный писатель Борис Пастернак. К большому сожалению, имя гениального художника долгие годы было в забвении.

Пастернак причислял себя к одному из первых русских импрессионистов, ничуть не опасаясь непонимания и холодного отношения к импрессионизму в России в целом.

На одной из выставок передвижников, где Леонид Осипович принимал участие, супруги Пастернаки были представлены Льву Толстому, позже они стали частыми гостями. Их дружба вылилась в тесный и плодотворный творческий союз. Пастернак проиллюстрировал множество произведений Льва Николаевича, в том числе и роман «Воскресение», иллюстрации к которому в 1900 году были выставлены на Всемирной выставке в Париже. «Зеркало» Льва Толстого – так называли в те годы Леонида Пастернака. Художник создал не только огромное количество иллюстраций к его творениям, а еще и тридцать шесть портретов писателя.

Полотно Пастернака «Студенты» было приобретено Люксембургским музеем в Париже, это стало знаковым событием в России, о котором восторженно писала одесская пресса: «Люксембург — один из первых художественных музеев в мире. Сюда может попасть только очень большой художник, и то, если он француз. Картин, принадлежащих иностранцам, в Люксембурге всего несколько. Русских картин ни одной». Вот так работа русского художника стала первой, удостоенной чести быть украшением самого известного музея мира.

Семейные портреты и зарисовки были излюбленной темой Леонида Осиповича. Они передавали атмосферу тепла и уюта, царящую в семье. Свет становится основой эмоциональной выразительности рисунка, создает атмосферу творческого сосредоточения. И картина, которую мы представляем вашему вниманию – яркое тому подтверждение.

___________________________________________________________________________________

В начале ХХ века в Сарапульский музей поступило издание «Нескучный сад и его растительность», рассказывающее об удивительном рукотворном природном зеленом пространстве. Издание «посвящается памяти Прокофия Акинфиевича Демидова, основателя первого ботанического сада в Москве и академика Петра Симона Палласа, описанием демидовского сада положившего основание изучению московской флоры». Всегда поражают жизненные хитросплетения, объединяющие территории, людей, темы.

В данном случае Петр Симон Паллас и авторы издания Л.П. Александров и В.Л. Некрасова в разные века бывали на территории, которая в 1780 году стала называться город Сарапул. Возвратившись из Сарапула, в 1921 году Леонтий Петрович и подготовил к изданию – историческую справку о прошлом «Нескучного сада» и совместно с дочерью пособие к ботаническим экскурсиям «Нескучный сад и его растительность».

Важно и нужно написать несколько слов об участниках данного повествования, тем более Леонтию Александрову в 2023 году исполняется 165 лет со дня рождения. С его именем в городе на Каме связано многое. И создание детского туберкулезного санатория, и работа в качестве старшего врача Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец», и пополнение научно-естественной коллекции Сарапульского музея-заповедника.

Петр Симон Паллас (1741-1811) – выдающийся естествоиспытатель, академик Петербургской Академии наук, доктор медицины, в 1773году побывал в Сарапуле. Растения и животные мира, впервые были определены и систематизированы П.С. Палласом. Глубокие научные изыскания ученого, в дальнейшем, послужили основой систематизации растительного и животного мира.

Прокофий Акинфиевич Демидов (1710-1786) – благотворитель, сын заводчика, увлекался ботаникой и пчелами, изменил естественный ландшафт для создания дендросада, имеющего название Нескучный сад.

Доктор медицины, профессор, Л. П. Александров (1858 – 1929), родился и вырос в дворянской семье, получил высшее медицинское образование, вкладывал колоссальные средства моральные, духовные, материальные в развитие детской хирургии в России, как науки. В течение 10 лет выпускал на собственные средства журнал «Детская медицина», который не имел аналогов в России. Служил главным врачом Детской Ольгинской больницы в Москве. В годы Первой Мировой войны, Леонтий Петрович, назначен главным врачом госпиталя для раненых офицеров в Потешном дворце Московского Кремля. В здании, он обнаруживает архивы, и постепенно, шаг за шагом, приходит к выводу, что Нескучный сад - это сад, который заложил заводчик Прокофий Демидов. Первое издание автора Л.П. Александрова, историческая справка «Прошлое Нескучного сада», начинается словами: «В южной части города Москвы, у Калужской заставы, там, где Москва – река делает один из своих изгибов, на правом высоком берегу ее находится один из наиболее крупных и известных садов, так называемый Нескучный сад… ». Чуть позднее выходит издание, «Нескучный сад и его растительность» авторов Л.П. Александрова и В.Л. Некрасовой. Дарственная надпись на развороте гласит: «Сарапульскому Окружному музею от автора. Александров 25 декабря 1924 г.». Леонтий Петрович и Вера Леонтьевна просто не могли не отправить в сарапульский музей свою книгу.

Доктор медицины, профессор, Л. П. Александров (1858 – 1929), родился и вырос в дворянской семье, получил высшее медицинское образование, вкладывал колоссальные средства моральные, духовные, материальные в развитие детской хирургии в России, как науки. В течение 10 лет выпускал на собственные средства журнал «Детская медицина», который не имел аналогов в России. Служил главным врачом Детской Ольгинской больницы в Москве. В годы Первой Мировой войны, Леонтий Петрович, назначен главным врачом госпиталя для раненых офицеров в Потешном дворце Московского Кремля. В здании, он обнаруживает архивы, и постепенно, шаг за шагом, приходит к выводу, что Нескучный сад - это сад, который заложил заводчик Прокофий Демидов. Первое издание автора Л.П. Александрова, историческая справка «Прошлое Нескучного сада», начинается словами: «В южной части города Москвы, у Калужской заставы, там, где Москва – река делает один из своих изгибов, на правом высоком берегу ее находится один из наиболее крупных и известных садов, так называемый Нескучный сад… ». Чуть позднее выходит издание, «Нескучный сад и его растительность» авторов Л.П. Александрова и В.Л. Некрасовой. Дарственная надпись на развороте гласит: «Сарапульскому Окружному музею от автора. Александров 25 декабря 1924 г.». Леонтий Петрович и Вера Леонтьевна просто не могли не отправить в сарапульский музей свою книгу.

Леонтий Петрович приехал в Сарапул в 1919 году в качестве старшего врача Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец», где лечил не только служащих Дивизиона, но и бойцов сарапульского гарнизона, а так же и ребятишек болеющих туберкулезом. Именно по предложению Леонтия Петровича, в Сарапуле был создан первый туберкулезный детский санаторий. В свободное от службы время, Леонтий Петрович посвящал фондам сарапульского музея, аннотировал и систематизировал фондовые коллекции гербария. Хранится в научно – естественных фондах и гербарий, собранный вместе со своей дочерью, известным ботаником Верой Леонтьевной Некрасовой в Сарапуле и его окрестностях. Вера Леонтьевна была в Сарапуле летом 1920 года, занималась сбором гербария. Те образцы гербария, которые сложно определялись, были определены ученым с мировым именем, основоположником лихенологии в России - А.А. Еленкиным.

Вот так, в наши дни, издание «Нескучный сад и его растительность» приоткрыло историю не только Нескучного сада, но и Сарапула, музейных фондов, и людей, внесших значительный вклад в развитие России и мировой науки.

___________________________________________________________________________________

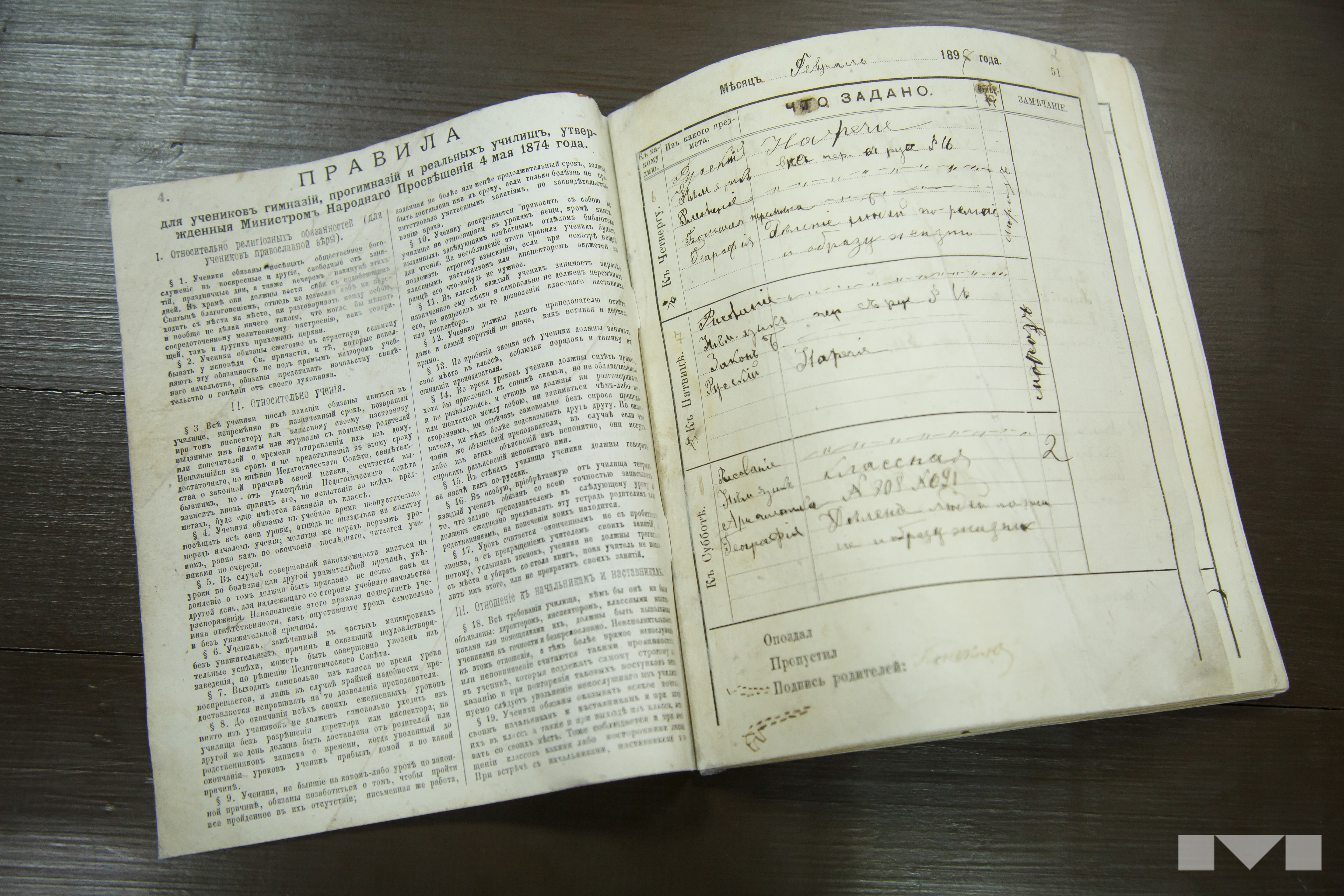

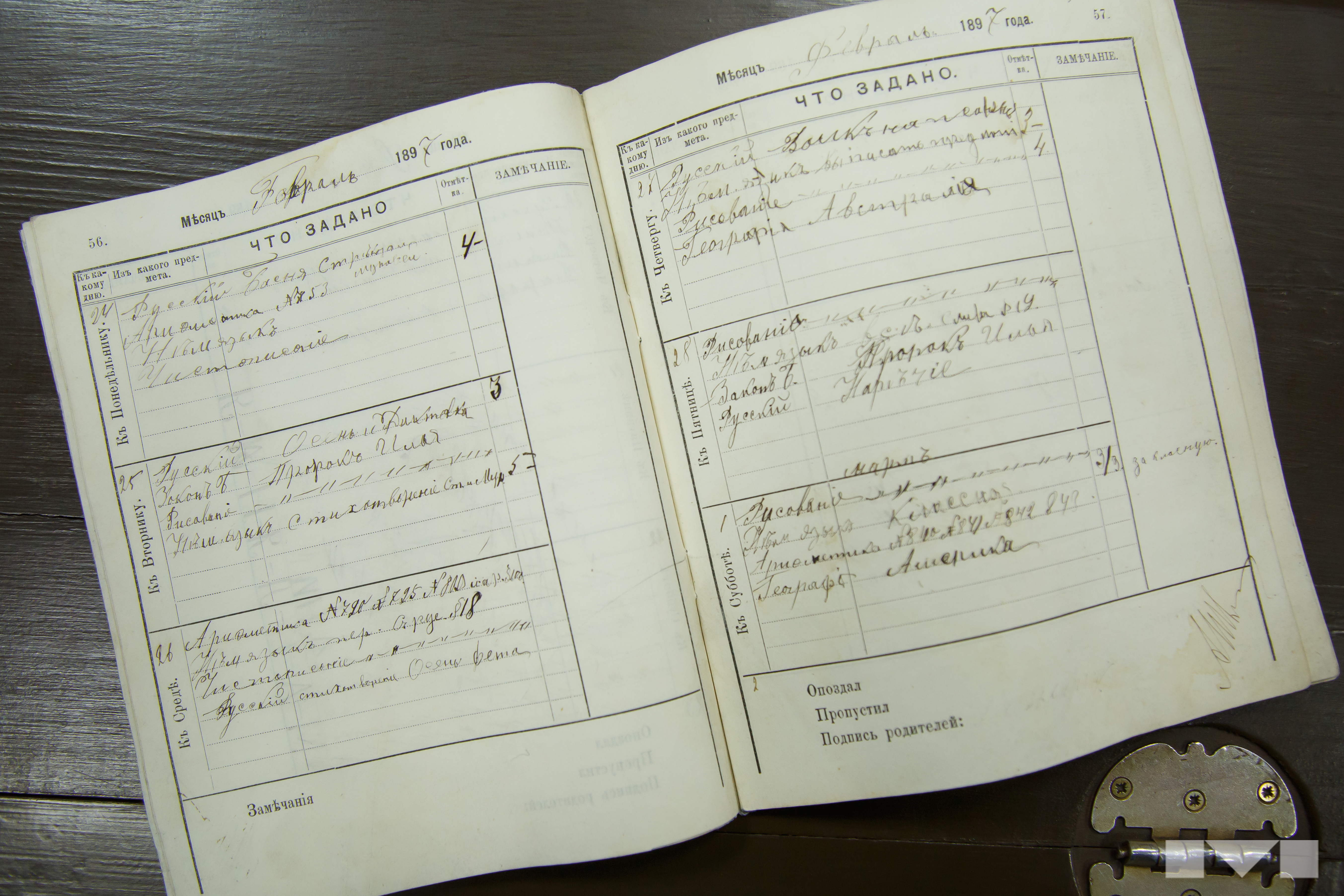

2023-й год – Год педагога и наставника. Ни один образовательный процесс не представляется без контроля за успеваемостью ученика. И даже сейчас главным документом современного школьника является дневник, пусть даже и электронный.

В России школьный дневник появился примерно в середине XIX века, в связи с открытием государственных гимназий. Важен и тот факт, что к этому времени в стране было введено производство бумаги при помощи парового двигателя, а в 1870-х годах в русском переплетном деле произошел технический переворот: ремесленный способ производства книжных переплетов заменен фабричным. Так появились первые дневники – «Тетради для записывания уроков». Они были стандартные и выпускались по распоряжению Министерства народного просвещения Российской империи.

В экспозиции «Сарапул просвещенный», расположенной в историко-краеведческом музее города Сарапула, представлен дневник 1897 года. Он принадлежал ученику 2-го класса Сарапульского Алексеевского реального училища Николаю Пенькину. Листая страницы дневника, невольно замечаешь – время остановилось. Ведь форма современных дневников претерпела лишь небольшие изменения. Документ был обнаружен сарапульским археологом, главным научным сотрудником музейного комплекса Николаем Решетниковым в 2003 году на чердаке дома Пенькиных.

О владельце дневника известно следующее: Николай Иванович Пенькин родился в 1886 году в Сарапуле. Его отец Иван Степанович, уроженец Ярославской губернии, был подрядчиком строительных работ. Мать Антонина Степановна – уроженка Сарапульского уезда. Были у Николая и братья: Аркадий и Борис, а также сестры Надежда и Мария. Семья проживала в собственном доме по улице Сарапульской, 20 (ныне – здание Сарапульского драматического театра и двухэтажный деревянный дом по ул. Первомайской).

По данным переписи 1897 года Николай Пенькин обучался в Сарапульском реальном училище, хотя в списках выпускников не выявлен. Может быть, причины этого раскроет сам дневник? Приходите и посмотрите!

А современным школьникам хочется напомнить: скорее всего, когда-нибудь и ваш дневник окажется в экспозиции музея? Стоит задуматься…

___________________________________________________________________________________

В 2023 году отмечается юбилей сарапульской газеты «Кама». В коллекции «Редкая книга» Сарапульского музея-заповедника хранится три подшивки этой газеты, которые поступили в фонды из библиотеки Общества изучения Прикамского края.

По сообщению главного научного сотрудника Сарапульского музея-заповедника Елены Опалевой, первый номер ежедневной, политической, общественно-экономической и литературной газеты «Кама» вышел 1 января 1913 года. Издатели газеты Пешехоновы ставили следующие задачи: «Это – освещение, по возможности, всех наиболее важных вопросов жизни Прикамского края, с заводами Ижевским и Воткинским и города Сарапула с ближайшими торговыми и промышленными центрами, слободами и селениями. Вопросы народного здравия, образования, экономическо-общественные, сельско-хозяйственные и рабочие, правовые и юридические, железнодорожные – все это требует к себе сильнейшего внимания, а во многих случаях освещения многих своих сторон, в связи с бытом и условиями Прикамского края».

.jpg)

Газета печаталась в типографии Николая Мыльникова, которая находилась на углу улиц Троицкой и Сарапульской (сегодня это ул. Красноармейская и Первомайская), в доме Шамшуриной. С сентября 1917 года типография переехала на улицу Вятскую в дом наследников Пешехонова (здание, где находится редакция газеты «Красное Прикамье»).

Цена на подписку газеты на год составляла 6 рублей. А для крестьян, рабочих, духовенства, низшего медицинского и учительского персонала всего 4 рубля. Газету можно было приобрести в Сарапуле, Ижевском и Воткинском заводах, а также в Николо-Березовке.

«Кама» освещала экономическую, культурную, политическую и общественную жизнь Прикамского края, Сарапула и Сарапульского уезда. Издатели газеты конкурировали с издателем газеты «Прикамская жизнь» Николаем Ончуковым. На страницах этих двух газет бушевали издательские страсти, различные обвинения, которые доходили даже до суда. Так, во время городских выборов в начале 1914 года обе газеты обвиняли друг друга в искажении результатов выборов. Причем, не стесняясь в выражениях. Так, «Кама» называла Н.Е. Ончукова «издателем черненькой газетки», а «Прикамская жизнь» журналистов «Камы» – «разнузданные фельетонисты».

Издавалась «Кама» до 1918 года. В октябре 1918 года Военно-революционный Совет Сарапула национализировал все типографии, создав на их базе общую «Советскую типографию газеты «Борьба» во главе с комиссаром Козленко.

___________________________________________________________________________________

В рубрике «О чем рассказал музейный предмет» сегодня мы представляем фотографию. Личность, на ней изображенная – настоящая легенда.

Людмила Павличенко является самой известной женщиной-снайпером Великой Отечественной войны. На счету Людмилы Михайловны официально значится 309 уничтоженных солдат и офицеров противника. Слава Людмилы Павличенко вышла далеко за пределы СССР, отважную женщину хорошо знали в США и на всем Западе. В 1943 году ей присвоено звание Героя Советского Союза. О ней в 2015 году снят фильм «Битва за Севастополь» (режиссер – Сергей Мокрицкий), в роли Павличенко – Юлия Пересильд.

У нас же вызвал особый интерес автограф Людмилы Михайловны на обороте фотографии, хранящейся в фондах Сарапульского музея-заповедника: «На память моему дорогому врачу Лидочке от Севастопольского снайпера Людмилы Павличенко. Ижевск. 15/VII-43 г.».

Сразу вопрос: «Выходит, Л.М. Павличенко бывала в Ижевске?». В результате проведенных поисков в различных источниках найти документальное подтверждение этому факту не удалось. Однако в мемуарах Героя Советского Союза «Я – снайпер. В боях за Севастополь и Одессу» (издательство Вече Литагент, 2016 г.) находим следующий фрагмент: «1941 год: Вскоре несколько писем от родных мне передали из полка. Добрая моя матушка Елена Трофимовна беспокоилась о моем здоровье и советовала не пить в походе сырую воду из открытых водоемов. Отец Михаил Иванович вспоминал Первую мировую и Гражданскую войны, утверждая, будто Беловым (девичья фамилия снайпера – М.Ш.) в сражениях всегда везло. Старшая сестра Валентина рассказывала, как идет у нее работа на новом месте. Все они находились очень далеко от меня, в Удмуртии, куда из Киева эвакуировали завод «Арсенал». Собравшись с духом, я села писать им ответы, старательно выводя буквы правой рукой, к которой постепенно возвращалась прежняя сила и точность. Получилось несколько коряво, но зато искренне:

«Удмуртская республика,

г. Воткинск, Главпочтамт, до востребования,

Беловой Валентине Михайловне.

Здравствуй, дорогая Жучка!

Вчера вырвалась из госпиталя в город. Получила Ленуськину открытку, которая шла из Киева в Одессу всего полтора месяца. Ленуся дала твой адрес. Почему ты не взяла ее с собой?.. Я уже месяц и десять дней в армии. Успела насолить румынам и немцам, побывала на передовой. Они, гады, присыпали меня землей… Теперь в госпитале. Через два дня выхожу, иду в свою часть, где моя специальность – боец-снайпер. Думаю, если не убьют, быть в Берлине, отлупить немцев и вернуться в Киев. Расчет у меня простой – 1000 немцев, а тогда я уже дешевле свою голову не ценю. Можно сказать, раз оценила свои способности и больше не отступлю. Словом, не скучаю. Житье-бытье веселое. Если тебе не лень, пиши по адресу: Одесса, ул. Пастера, 13, научная библиотека, Чопак, для меня. Мне передадут…».

Известно, что в 1942 году Людмила Павличенко в составе советской делегации побывала в США. Она была дружна с Элеонорой Рузвельт. Личность такого масштаба, возможно, и получила разрешение навестить близких, живших в эвакуации в нашей республике. К сожалению, архивы музея не сохранили источник поступления этой фотографии в фонды. Возможно, кто-то из ветеранов знаком с этой историей? Будем рады отклику в любой форме.

___________________________________________________________________________________

Медаль «За отвагу», учрежденная еще в 1938 году, осталась одной из немногих воинских наград, которая сохранилась в России после 1991 года практически в неизменном виде. С аверса убрали в нижней части надпись «СССР», оставив силуэты трех истребителей И-16 и танка Т-35.

Среди военнослужащих медаль «За отвагу» считается наиболее почетной и уважаемой – «Отвагу» просто так не дают, и опытный взгляд сразу вычислит в наградном «иконостасе» на кителе или пиджаке серую «колодку» с синими окантовками по бокам. Это отличительный знак того, что человек получил награду в бою или в мирное время при особых обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и проявленном при этом героизме.

Представляем вашему вниманию медаль «За отвагу» № 2067757, которой был награжден Герой Советского Союза И.В. Маслов. В фондах Сарапульского музея-заповедника хранится личный фонд Маслова Ивана Васильевича (1912-1962) — участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.

Иван Васильевич родился 25 ноября 1912 года в деревне Пинязь Каракулинского района УАССР. На фронтах Великой Отечественной войны был с ноября 1941 года. Воевал на Калининском, Степном, 2-м Украинском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах.

В марте 1943 года после освобождения Ржева 362-я стрелковая дивизия, в которой служил Иван Маслов, была передана в состав 53-й армии Степного фронта. 12 июля 1943 года после недельных кровопролитных боев бойцов Воронежского фронта перешел в наступление, неожиданный для гитлеровцев, целый Степной фронт. При штурме станции Казачья Лопань сержант Маслов заменил павшего в бою командира стрелкового взвода, приняв командование на себя, и повел бойцов за собой. За это подвиг он был награжден медалью «За отвагу» и назначен командиром отделения стрелковой роты.

В октябре 1945 года Иван Васильевич демобилизовался, возвратился в отчий дом, работал в колхозе, с мая 1951 года проживал в городе Сарапуле, в Яромасском сплавучастке. 27 июня 1962 года Иван Васильевич скончался и похоронен в Сарапуле.

За время Великой Отечественной войны медалью «За отвагу» было удостоено более четырех миллионов человек, она считалась одной из самых почитаемых наград. За личное мужество и героизм в боях ей награждались в основном рядовые и сержанты, а также офицеры, большей частью младшего командного состава, принимавшие личное участие в боевых действиях. Отсюда и пошло название «солдатская медаль».

А еще медаль «За отвагу» была практически единственной, которой награждались бойцы штрафных рот и батальонов, как правило, при ранении, что давало им право вернуться после излечения в состав действующей армии. В мирное время медаль «За отвагу» вручалась крайне редко.

У каждой битвы свои герои и свои награды. В наши дни в ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие за мужество и героизм в ходе боевых действий удостаиваются высоких званий отличия – Герой России, орден Мужества, Георгиевские кресты, медали Жукова и Суворова. Но самой массовой при награждениях стала медаль «За отвагу». И это не случайно. Потому что, в первую очередь, эта награда ассоциируется с Великой Отечественной войной, с борьбой с фашизмом, национализмом и бандеровщиной на Западной Украине.

___________________________________________________________________________________

2022 год – особенный. Россия с размахом отмечает юбилей великого реформатора – 350-летие со дня Рождения Петра I, первого российского императора.

Этот титул Петр I принял после заключения мирного договора между Россией и Швецией 10 сентября (30 августа – по старому стилю) 1721 года в результате которого наша страна получила выход в Балтийское море. Закончилась Северная война, продолжавшаяся 21 год. Переломным моментом в многолетней Северной войне России против Швеции стало Полтавское сражение (8 июля – 27 июня по старому стилю) 1709 года.

В фонде «Редкая книга» Сарапульского музея-заповедника хранится настоящий раритет – книга «Служба благодарственная о великой победе, содеянной под Полтавой», изданная отдельной книгой. Она напечатана во второй половине 1709 года и больше не переиздавалась. Книга поступила в фонды Сарапульского музея-заповедника из библиотеки Сарапульского Вознесенского собора. «Служба…» – единственное издание в коллекции «Редкая книга», изданное во время царствования Петра I.

Чтобы увековечить память о блестящей победе русского оружия, Петр I дал задание ректору московской Славяно-греко-латинской академии, известному духовному писателю Феофилакту Лопатинскому сочинить особый благодарственный молебен, который должны были ежегодно служить во всех церквях русского государства в день победы под Полтавой. Сначала он был включен в состав месячных Миней. Составление «Службы…» и включение ее в состав месячных Миней было одной из самых талантливых пропагандистских акций, осуществленных Петром I.

Минея – (от греч. μηναῖα – «месячный, длящийся месяц») – в православии общее название для книг, предназначенных для богослужения.

Чуть позже в Московском печатном дворе была издана отдельная книга «Служба благодарственная о великой победе, содеянной под Полтавой». Книга эта была отредактирована самим Петром I. Экземпляр именно этого издания мы вам представляем сегодня.

Автор «Службы…» Феофилакт Лопатинский принадлежит к числу тех замечательных людей, которыми так богато было царствование Петра Великого. Его имя золотыми буквами вписано в историю Русской Православной Церкви. Архиепископ Феофилакт был один из самых последовательных ревнителей православия. Это был человек многосторонне развитый, знал греческую литературу, был очень честен и добродетелен.

Современники, русские и иностранцы отзывались с величайшим почтением о преосвященном Феофилакте. «Преподобный сей архиерей, – писал Иван Евдокимов, сослуживец владыки Феофилакта и учитель Тверской духовной семинарии, – истинно преподобный, ибо согласовал жизнь со словом и учением апостольским».

___________________________________________________________________________________

В 1928 году директор музея Д.В. Шабердин предложил создать отдел живой природы. На совещании Сарапульского ОКРОНО предложение было рассмотрено и поддержано. 23 ноября 1928 года было решено организовать при музее зоопарк. Музейный зоопарк постепенно расширялся. В августе 1930 года для отдела «Живой природы» были закуплены от «Союзохоты» Каракулинского района 10 птиц: Орлан белохвост, три филина обыкновенных, неясыть серая, две ушастых совы, 2 белых голубя и ворон. А к 1938 году значительно расширился и видовой состав пернатых: 2 орлана-белохвоста, 1 филин, 1 сова полярная, 3 беркута, 2 ястреба канюка, 1 ястребок, 4 щегла, дубонос, юрок, снегирь, 2 чижа, 2 чечетки и реполов.

Работа музейного отдела «Живой природы» послужила отправной точкой для экскурсий за город по изучению живой природы кабинета юных натуралистов при «Детской технической станции», а в начальной школе № 1 создали живой уголок и изготовили игру «Ботанический сад».

Наш сегодняшний герой – дубонос – принадлежал, возможно, одному из сарапульцев. В музейных книгах есть следующая запись: «Сарапульским птицеловом Скороходовым 19 ноября 1928 года было поймано 5 дубоносов, 4-х он выпустил, а 1-го подарил музею».

Чучело дубоноса было выполнено в 1928 году таксидермистом и директором музея, в одном лице, Дмитрием Васильевичем Шабердиным.

Дубонос (лат. Coccothraustes coccothraustes) – птица из семейства въюрковых.

Самая крупная птица семейства, длина тела до 18 см, размах крыльев до 33 см. Кочующая или зимующая птица. Дубоноса выделяет мощный клюв, приспособленный для расщелкивания косточек вишни, черемухи и т.д. Весной питается почками и молодыми побегами, а летом голыми гусеницами чешуекрылых и майскими жуками. Чучело дубоноса представлено в экспозиции зала Природы.

Давно нет музейного зоопарка, и только дубонос, своею яркой неповторимой окраской напоминает о музейном зоопарке, некогда встречавшем посетителей переливами птичьих городов.

___________________________________________________________________________________

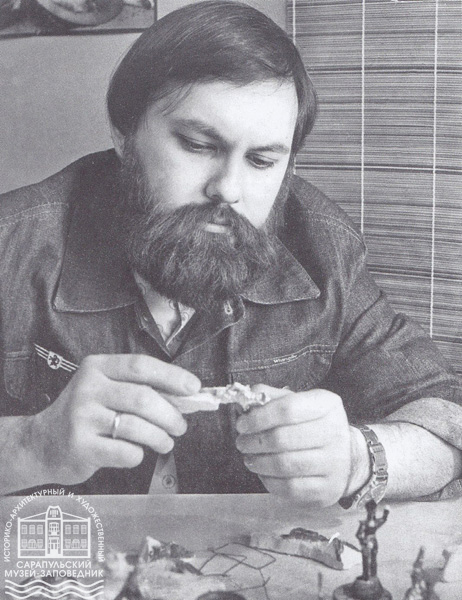

Все мы знаем сказку Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Но сегодня солдатиков мы рассмотрим с другой – исторической точки зрения. В 1988 году в Сарапульском музее-заповеднике состоялась уникальная выставка художника Петра Космолинского «История мундира в оловянной миниатюре». По завершению выставки в фонды городского музея были подарены автором 11 фигурок солдат и офицеров в военной форме времен Отечественной войны 1812 года, а также 3 листа эскизных проектов «Мундиры полков, в которых служила кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова». Именно с подробных эскизов художник начинал работу над оловянной миниатюрой.

Художнику приходилось преодолевать определенные трудности, добывая необходимую информацию и реконструируя в миниатюре конкретный мундир, чтобы создать фигурку, отвечающую самым строгим правилам, предъявляемым к исторической скульптуре. Солдатик «одевался» в исторически точный мундир, «вооружался» полагавшимся ему холодным и огнестрельным оружием, снабжался необходимой амуницией и снаряжением. Да и поза фигурки, изображающая тот или иной строевой или ружейный прием, должна была соответствовать уставам и тактике ведения боевых действий конкретной эпохи. Физиономия солдатика и пропорции его тела должны были отражать национальность, возраст, характер и воинский чин того прототипа, образ которого художник воплощал в своем миниатюрном произведении.

Обратите внимание на детализацию в эскизах: названия элементов формы, лица героев. На оборотах листов имеются авторские комментарии, связанные с биографией Надежды Дуровой:

- «Форма: Товарищ Конно-польского полка 1805 – 1808 гг. (с 11 ноября 1807 г. – Польский уланский полк). Начальный период службы. Отличилась в Гуттштадском сражении в 1807 г. Спасла офицера, награждена знаком отличия военного ордена Святого Георгия за личную храбрость. Польский Конный (Конно-Польский) полк с 20 марта 1805 г. – 11 ноября 1807 г. Товарищ».

- «Обер-офицер Мариупольского гусарского полка (20 августа 1803 – 11 ноября 1809 г.). В этом полку она служила с 1807 по 1811 г. в этом мундире был написан ее портрет. Из-за дороговизны этого мундира была вынуждена перейти в другой полк – Литовский уланский полк».

- «Форма «Литовский уланский полк с января 1812 – 25.07 1814 г. Обер-офицер. В этом полку прошла всю военную компанию 1812 – 1814 гг. В Бородинском сражении контужена ядром нога. Была награждена орденом «Анны III степени» на саблю и боевой медалью «1812 г». Вышла в отставку в 1816 г. в чине штабс-ротмистра».

А теперь об авторе этих эскизов. КОСМОЛИНСКИЙ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ – художник, скульптор, военный историк. Родился в Москве 5 августа 1950 года, скончался 22 февраля 2001 года. Автор военно-исторической миниатюры, исследователь, военный историк, униформолог, геральдист. Именно с его творчеством связано возрождение в нашей стране забытого искусства военно-исторической миниатюры, или попросту говоря – оловянного солдатика.

После проработки эскизов, изучения документов и уставов, художник приступал к воплощению замысла. Фигурки изготавливались в пластилине. Затем в готовой форме солдатики отливались из олова. Петр Федорович отливал солдатиков на домашней кухне, плавя металл в обычной кофейной «турке».